Page Top

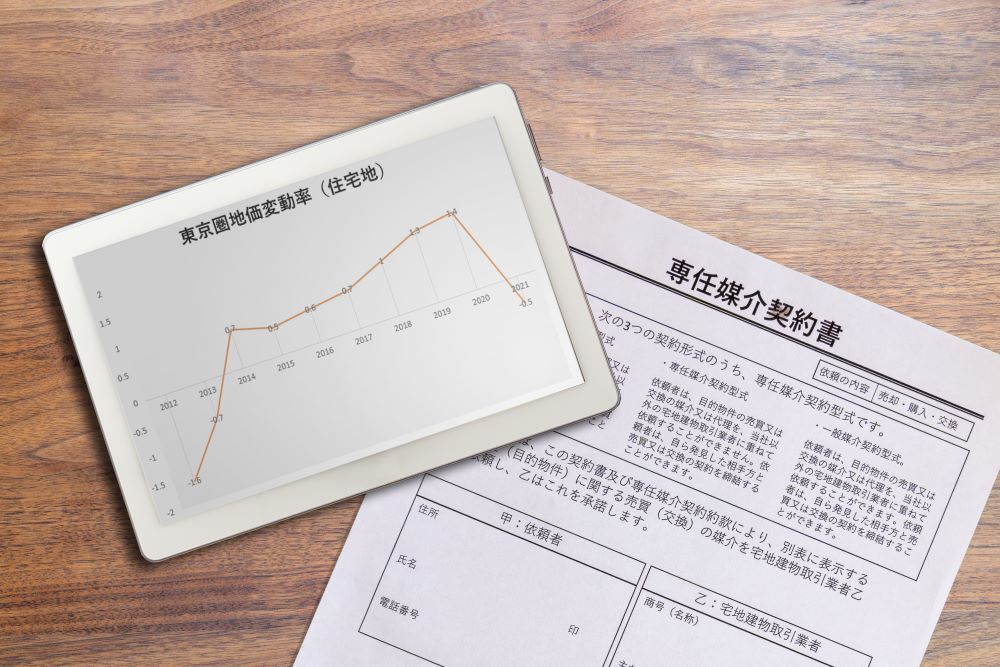

不動産の売却を考えたとき、最初に考慮しなければならないのが「媒介契約」です。媒介契約は、不動産会社に売却活動を正式に依頼するための契約で、売却を成功させるための重要なステップとなります。どの契約形態を選ぶかによって、売却のスピードや手数料、そして売却価格に大きく影響を与えることがあります。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。この記事では、専任媒介契約の特徴、メリット・デメリット、そして仲介手数料を支払うタイミングや値引きのポイントについて詳しく解説し、成功の秘訣を探ります。これから不動産を売却しようと考えている方々が、より良い選択を行い、円滑に売却を進めるための参考になれば幸いです。

<この記事で紹介する3つのポイント>

目次

不動産を売却する際には、多くの場合、不動産会社との間で「媒介契約」を結びます。媒介契約とは、売主が不動産の売却を不動産会社に依頼する際に交わす契約で、売却活動を不動産会社に委託することを正式に合意するものです。この契約を締結することによって、売主は不動産会社の知識やネットワークを活用し、効率的に売却活動を進めることができます。

媒介契約は、不動産の売却をスムーズに進めるために不可欠なステップです。この契約を通じて、売主と不動産会社の関係が正式に構築され、売却活動が始まります。媒介契約にはいくつかの重要な要素が含まれ、売主と不動産会社双方の権利と義務を規定しています。

媒介契約の書類には、売却の対象となる不動産の詳細な情報が記載されます。この情報には、物件の所在地、面積、構造、築年数、権利関係などが含まれます。また、売主の希望する売却価格も明確に記載されるので、売却活動の指針となります。

契約書類には、仲介手数料の割合や支払い条件も契約に記載されます。仲介手数料は、不動産会社が売却活動を行う対価として支払われるもので、売却価格の3%(プラス消費税)が上限とされています。契約の際には、手数料の具体的な金額や、売却成立時にどのように支払うのかといった条件を明確にしておくことが重要です。

契約の有効期限も媒介契約の重要な要素の一つです。一般的には、媒介契約の有効期限は法律により3カ月以内とされており、この期間内に売却活動を行います。有効期限内に売却が成立しなかった場合、契約の更新を行うか、もしくは別の不動産会社と新たに契約を結ぶかを検討する必要があります。

さらに、媒介契約の書類では売主と不動産会社の双方が果たすべき義務や責任が明記されます。売主は不動産会社に対して必要な情報を提供し、売却活動に協力する義務があります。一方、不動産会社は売却活動を誠実かつ積極的に行い、定期的に売主に対して進捗を報告する責任があります。

媒介契約は不動産売却の基本的なフレームワークを提供し、売主が安心して売却活動を進めるための重要な基盤となります。媒介契約の内容を十分に理解し、納得した上で締結することが、売却成功の第一歩といえるでしょう。

合った最適な形態を選ぶことが重要です。不動産の媒介契約は大きく分けて3つの種類があり、それぞれに異なる特徴と利点・欠点があります。それぞれの契約形態について詳しく見ていきましょう。

専属専任媒介契約は、売主が一つの不動産会社のみに売却を依頼する契約形態です。この契約形態では、不動産会社は売主に対して販売活動の報告を義務付けられ、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を報告する必要があります。売主が自ら買主を見つけた場合でも、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があるため、売主は自力での売却活動を行わないのが一般的です。

専属専任媒介契約の最大の利点は、依頼を受けた不動産会社がより積極的に売却活動を行う可能性が高く、売却のスピードが上がることです。不動産会社は、他社との競争がないため、より安心して時間とリソースを売却活動に投入できます。売主側からすると、不動産会社の活動状況が定期的に報告されるため、進捗状況を把握しやすいというメリットもあります。

しかし、この契約形態には、他の不動産会社との競争がないため、売却価格の設定に注意が必要であるという欠点もあります。競争がないことで、不動産会社が提示する価格が市場価格と一致しているかどうかを確認することが難しくなるため、売主は契約前に市場調査を行い、価格設定に慎重を期することが重要です。

専属専任媒介契約は、売却を成功させるための有効な手段となり得ますが、仲介手数料が高額になることに注意が必要です。

任媒介契約も不動産会社を1社に限定して不動産売却を依頼する契約ですが、専属専任媒介契約とは異なり、売主が自ら買主を見つけた場合は、仲介手数料を支払う必要がないという特徴があります。この契約形態では、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で売却活動の報告を行います。

専任媒介契約は、売主にとって一定の自由度を保ちながら、担当不動産会社の責任感を引き出すことができるため、バランスの良い選択肢といえます。売主は自らも買主を探すことができ、不動産会社に依存せずに売却を進めることが可能です。また、定期的な報告により、不動産会社の活動を把握しやすく、進捗に応じた対応を行いやすいのもメリットです。

一方で、専属専任媒介契約ほどの専念度合いが不動産会社に求められないため、専属専任媒介契約と比較すると売却活動の優先度が下がる可能性があります。専属専任にも当てはまる欠点ですが、売却の成否は、不動産会社の力量に大きく左右されることがあります。

専任媒介契約の仲介手数料の目安は、売買価格の3% + 6万円 + 消費税です。しかし、仲介手数料は契約によって異なるため、事前に不動産会社とよく相談することが大切です。

不動産会社は、一般媒介契約よりも専任媒介契約を選択してもらうことを望む傾向があります。専任媒介契約の方が、不動産会社にとって売却活動を計画的かつ集中して行いやすいためです。そのため、「専任媒介契約を締結していただければ、仲介手数料を割引します」といった条件を提示する不動産会社も存在します。

専任媒介契約を成功させるためには、信頼できる会社を選ぶことが最も重要です。売主は契約時に不動産会社の実績や信頼性をしっかりと確認し、確実な売却活動が行われるように交渉してください。

一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができる契約形態です。この契約の最大のメリットは、複数の不動産会社が競争して売却活動を行うため、売却活動をより効率的に進めることができます。より多くの購入希望者にアプローチできる可能性を持っており、最も良い条件で売却できる機会を得られます。

また、複数の不動産会社に依頼することで、各社のサービスや対応を比較することができ、自分に合った不動産会社を選ぶことができます。複数の不動産会社が競争して買い手を探すため、仲介手数料が安くなる可能性があります。さらに、契約解除の制約も少なく、売主が不動産会社の活動に満足できない場合には、すぐに他の選択肢に移行することができます。

しかし、一般媒介契約にはデメリットも存在します。複数の不動産会社に依頼することで、各不動産会社の活動が分散し、売却の責任が希薄になりがちです。そのため、特定の不動産会社が積極的に活動しない可能性があり、売却活動が長期化するリスクがあります。情報が錯綜したり、買い手候補が重なったりする可能性もデメリットです。さらに、売主自身が売却活動を管理する必要があり、手間が増える場合もあります。

一般媒介契約を結ぶ前に、複数の不動産会社に相談し、各社のメリット・デメリットや営業方針などを比較検討することが重要です。

不動産の売却費用の中で最も大きな負担となるのは仲介手数料です。仲介手数料は、不動産会社が買主を見つけ、売買契約が成立した際に発生する費用で、成功報酬に位置付けられます。依頼した不動産が売却に至らなければ支払う必要はありません。

不動産売却時にかかる仲介手数料は、一般的には「売買価格の3% + 6万円+消費税」が目安とされています。

例えば、売買価格が3,000万円の場合、仲介手数料は以下のようになります。

3,000万円 × 3% = 90万円

90万円 + 6万円 = 96万円(税別)

消費税10%を加算すると、96万円 × 1.1 = 105万6,000円(税込)

105万6,000円を仲介手数料として、不動産会社に支払うことになります。仲介手数料のより詳細な計算方法、変動する要因、なぜこのような規定が存在するのかを詳しく見ていきます。

不動産売却時に発生する仲介手数料は、一般的に売却価格の3%に6万円と消費税を加えた金額がその上限となっていますが、具体的な計算方法は次の通りです。

| 売却価価格 | 上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 5%+消費税 |

| 200万円超え400万円以下 | 4%+消費税 |

| 400万円超 | 3%+消費税 |

例えば、3,000万円のマンションの売却を成立させた場合の仲介手数料額は、次のようになります。

200万円以下の範囲:200万円×5%+消費税=11万円

200万円超400万円以下の範囲:200万円×4%+消費税=8万8,000円

400万円超の部分:2,600万円×3% +消費税=85万8,000円

合計金額:105万6,000円(税込)

一般的な目安である、売買価格の3% + 6万円+消費税で算出した金額と一致しました。この計算方法により、手数料が売主に過剰な負担をかけないようにしています。

仲介手数料は、売買契約が正式に成立した際に成功報酬として支払われるものです。この支払いは通常、売買契約締結時と物件の引渡し時に分けて行われることが一般的です。これにより、不動産会社は売却のプロセス全体を通じて適切なサービスを提供するインセンティブを持つことになります。

支払いのタイミングについては、契約書に明記されることが重要であり、売主は支払いに関する条件をしっかりと理解しておく必要があります。ここでは、仲介手数料の支払い時期に関する具体的な条件や、契約における確認ポイント、支払い時の注意事項について詳しく解説します。また、手数料の支払いに関するトラブルを避けるためのアドバイスも提供します。

不動産売却における仲介手数料は、不動産会社と交渉することで調整可能な場合があります。手数料の交渉は、売主にとって経済的なメリットを享受できる機会であり、特に売却価格が高額である場合には交渉の余地が生まれます。交渉の際には、不動産会社が提供するサービス内容や市場の状況を踏まえて、適正な手数料を見極めることが重要です。

仲介手数料は、不動産会社が売却活動を行うための対価であり、提供されるサービスの内容を把握することが大切です。手数料の内訳として、広告費用、物件の調査費用、買主との交渉に関する費用、契約書の作成費用などが含まれています。これらのサービスが適正な価格で提供されているかを確認し、費用対効果を考慮することが、売主にとって重要なポイントです。

仲介手数料に関する法律や規制は、売主と不動産会社の間でのトラブルを防ぐために設けられています。日本の法律では、不動産会社が売主から徴収できる手数料の上限を定めており、上限を超える請求は違法です。また、不動産会社は手数料の内訳や料金に関する説明を明確に行う義務があります。

不動産売却における仲介手数料をめぐるトラブルは、しばしば発生します。具体的には、売主が不動産会社から法定の上限を超える過剰な手数料を請求されたり、手数料の内訳が不透明で説明が不足しているケースが挙げられます。

また、契約書に記載されていない追加費用が後から請求されるケース、さらに不動産会社が手数料を先に請求し、売却が成立しなかった場合に返金がスムーズに行われないケースもトラブルの一因です。

トラブルを避けるためには、まず、契約を結ぶ前に仲介手数料の計算方法や上限額についてしっかり確認することが大切です。契約書には手数料の内訳や支払い条件を明記し、不明点があれば必ず質問し、納得した上で契約を進めるようにしましょう。

事前に信頼できる不動産会社を選び、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することも、トラブル回避の有効な対策となります。

不動産を売却する際に選ぶ媒介契約は、物件の特性や売主の希望する売却方法に大きく影響を与えます。それぞれの媒介契約には独自の利点があり、売却のスピードやプロセス、売主の関与度合いによって適した契約形態が異なります。ここでは、どのような状況でどの媒介契約が適しているのかを詳しく見ていきます。

専任媒介契約や専属専任媒介契約は、迅速な売却が必要な場合や、売主が売却活動に十分な時間を割けないときに特に適しています。例えば、転勤や引っ越しが迫っており、早急に不動産を手放す必要がある場合には、不動産会社が集中的に売却活動を行うことで、短期間での売却が期待できます。また、遠方の実家の売却や相続による不動産の処分、健康上の理由で動けない場合など、売主が売却活動に手間をかけたくない場合にも、この契約形態が適しています。

特に専属専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけた場合でも仲介手数料が発生し、不動産会社にすべてを任せることで、定期的な進捗報告を受けながら安心して売却を進めることができます。これらの契約は、効率的かつ安心して不動産を売却したい売主にとって理想的な選択肢です。

専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶ際には、いくつかの注意点を考慮することが重要です。まず、媒介契約期間をしっかり確認することが必要です。

いずれの契約でも、民法で定められた契約期間の上限は3カ月以内ですが、義務付けられている定期的な進捗報告の期間が異なっています。契約更新の可能性や更新条件についても事前に確認し、納得しておくことが重要です。

専属専任媒介契約は解除が難しい点に注意が必要です。専属専任媒介契約は、不動産会社に大きな責任を負わせるため、契約を解除が難しく、売主から契約を解除する場合には、正当な理由や合意が求められるのが一般的です。売主にとっては制約が生じるため、慎重に検討する必要があります。

また、専属専任媒介契約では、不動産会社が集中的に売却活動を行うため、媒介手数料が割高になる可能性があります。売主は、提供されるサービス内容や手数料の内訳をよく理解し、費用対効果を検討した上で契約を締結することが重要です。

これらの注意点を踏まえ、売主は専任媒介契約や専属専任媒介契約の選択を慎重に行い、自分のニーズに最も合った契約形態を選ぶよう心がけましょう。

一般媒介契約は、売主が積極的に売却活動に関与したいと考えている場合や、広く市場にアプローチして最大の売却価格を狙いたい場合に適しています。この契約形態を選ぶことで、売主は複数の不動産会社と連携し、より多くの買主に物件情報を届けることが可能になります。

売主が特定の期限に縛られずにゆっくりと最良のオファーを待つ余裕がある場合、この契約形態は非常に効果的です。複数の不動産会社が同時に活動するため、売却が成立するまでに時間がかかることがありますが、じっくりと良い条件を待つことで、満足のいく売却を実現できます。また、市場の状況を見極めながら、タイミングを計って売却を進めることも可能です。

売主が売却活動に関与したい場合も一般媒介契約が適しています。一般媒介契約では、売主自身が積極的に売却活動に参加できます。自らのネットワークを活用して買主を見つけたり、不動産会社の活動を直接監督したりすることで、売主は売却プロセスの主導権を握ることができます。この自由度の高さが、売主が自身のペースで売却を進めたい場合に大きな利点となります。

市場に広くアプローチしたい場合も一般媒介契約が向いています。一般媒介契約を選ぶことで、売主は複数の不動産会社を通じて広範囲に物件情報を発信することができます。これは、競争を促進し、多くの買主にアプローチするための戦略的な選択です。結果として、より多くのオファーを受け取る可能性が高まり、売却価格の最大化を図ることができます。また、この契約形態は、不動産市場が活発で競争が激しい地域において、特に効果的です。

一般媒介契約は、売主が売却価格をできるだけ高く設定したいと考える場合にも効果的です。複数の不動産会社がそれぞれのネットワークを使って買主を探し、売却価格の最大化を目指すことができるからです。競争が激化することで、より高いオファーを引き出す可能性が高まり、結果として売主にとって有利な条件を引き出せるかもしれません。特に、希少価値のある物件や独自の魅力を持つ物件であれば、多くの潜在的な買主に情報が届くことによって、想定以上の価格での売却も見込めます。

一方で、一般媒介契約は情報管理が複雑になるため、売却価格が安くなる場合や、仲介手数料の支払い先が分からなくなる可能性があるので注意してください。

媒介契約を結んだ後には、売却活動の進捗を確認しながら、不動産会社と連携を取りつつ手続きを進める必要があります。特に専任媒介契約は、原則として3ヶ月以内という有効期限があり、不動産会社は期間中、売主の代わりに積極的に売却活動を行うことになっています。

不動産売却における媒介契約の有効期限は、民法で3カ月以内と定められています。この期間は、売却活動を集中して行うためのものであり、売主と不動産会社が協力して最善の結果を目指すための重要な枠組みとなります。3カ月という期間設定は、売却活動のスピード感を維持し、早期の売却を促進するために設けられています。

契約期間中に売却が成立しなかった場合、売主は契約の更新を検討する必要があります。この際には、不動産会社の活動内容や成果を見直し、必要に応じて契約条件の変更や別の不動産会社への依頼を考慮することも重要です。契約の更新には、売主と不動産会社の双方が合意することが必要であり、更新の条件については明確に取り決めておくことが求められます。

売主は契約期間中、不動産会社から定期的に活動報告を受けることが一般的です。報告には、これまでの売却活動の進捗状況、問い合わせ件数、内覧の結果、買主候補との交渉状況などが含まれます。これらの情報をもとに、売主は売却活動の方針を見直したり、必要な指示を不動産会社に出すことになります。定期的な報告を通じて、売主と不動産会社の間のコミュニケーションを円滑にし、より効果的な売却活動を進めることができます。

専任媒介契約の契約期間は、契約書に記載された日から起算されます。契約期間が満了すると、契約は自動的に終了します。ただし、契約期間内に売買契約が成立した場合、契約は終了しません。

専任媒介契約の契約期間は、売主にとって重要なポイントです。契約期間が短すぎると、不動産会社が十分な活動を行う時間が確保できず、売却が成功する可能性が低くなります。逆に、契約期間が長すぎると、売主が他の不動産会社に依頼したり、自分で買い主を探したりすることができず、売却が遅れる可能性があります。売主は、契約期間を決定する前に、不動産会社とよく相談し、最適な期間を選択する必要があります。

媒介契約期間中、不動産会社は売却活動を積極的に行い、売主に対して定期的に報告を行います。売却活動の成功は、不動産会社の活動の質と量に大きく依存します。具体的な活動内容には、以下のようなものがあります。

不動産会社は、物件をより多くの買主に知ってもらうために、さまざまなメディアを活用して広告を行います。インターネット上の不動産ポータルサイトや、自社のウェブサイト、新聞広告、地域の情報誌などを通じて、物件情報を広く発信します。広告の効果を高めるために、プロのカメラマンによる写真撮影や動画撮影を行い、物件の魅力を最大限に引き出すこともあります。

不動産会社は、買主候補に実際に物件を見てもらうために、内覧会を開催します。内覧会は物件の良さを直接アピールする絶好の機会であり、物件の状態を整えたり、売主の協力を得てタイミングを調整したりすることが重要です。内覧会の成功は、売却の成否に直結するため、不動産会社は内覧会の準備や進行に細心の注意を払います。

買主候補が現れた場合、不動産会社は売主の代理として価格や契約条件の交渉を行います。交渉の過程では、売主の意向を正確に伝えることが求められ、売却条件を有利に進めるための戦略を考えます。交渉が成立すれば、次のステップとして契約の締結へと進みますが、その過程でも不動産会社の役割は重要です。

売主は、不動産会社のこれらの活動をサポートし、必要な情報を提供することが求められます。売主が積極的に協力することで、売却活動がスムーズに進み、より良い結果を得ることが可能になります。定期的な報告や連絡を通じて、不動産会社との関係を良好に保ち、売却を成功させるためのパートナーシップを築くことが大切です。

不動産の売却を成功させるためには、売主自身が媒介契約の種類と違いを正しく理解し、自分の状況に最も適した契約形態を選ぶことが重要です。媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3つのタイプがあり、この記事では専任媒介契約をメインに紹介しました。専任媒介契約は、特定の不動産会社1社に限定して売却を依頼する契約で、売主が自ら買主を見つけた場合には手数料を支払う必要がありません。この契約は売主に一定の自由度を保ちながらも、不動産会社に責任感を持たせるため、バランスの取れた選択肢となります。

どの媒介契約を選ぶにしても、不動産会社との良好な関係を築くことが、売却を成功させるための鍵となります。売主は、不動産会社としっかりとコミュニケーションを取り、売却活動の各ステップを確実に進めることが重要です。契約内容を十分に理解し、信頼できる不動産会社と連携することで、スムーズな売却を目指してください。

ご相談やサービスの詳細については、ぜひ当社にお問い合わせください。お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案します。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。