Page Top

入社前健康診断と聞くと、従業員は診断結果で内定を取り消されるのではないかと心配し、会社側は実施する必要があるのか、費用は誰が負担するのかなどが気になるのではないでしょうか。

入社前健康診断の実施は会社の義務であり、入社前健康診断を採用や内定の判断材料にしてはなりません。本記事では、入社前健康診断を受ける従業員と、入社前健康診断を実施する会社にとって役立つ情報を紹介します。

<この記事で紹介する4つのポイント>

目次

入社前健康診断とは、新しい職場で働き始める前に行われる健康診断のことを指します。会社は新しく社員を雇用する際は、健康診断を実施しなければなりません。会社が行う健康診断には、複数の種類があるためそれぞれの違いを理解しておくことも重要です。

労働安全衛生法第66条第1項では、「会社は、労働者に対して厚生労働省令で定める方法に従って、医師による健康診断を実施しなければならない」と定めています。また、労働安全衛生規則第43条でも、「常時使用する労働者を雇用する際の、健康診断の実施は会社の義務」とされています。

これらは、労働者の健康を保護し、職場での安全を確保するために定められた重要な規定であり、雇入時の健康診断は会社の義務であることを意味します。なお、入社前健康診断を実施しない会社には、50万円以下の罰金が課せられます。

また、会社は労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条に従い、雇入時には健康診断を行い、健康診断でかかる費用は会社がすべて負担しなくてはなりません。

会社で行う健康診断には、雇入時の健康診断の他に、採用選考時の健康診断、定期健康診断があります。雇入時の健康診断と定期健康診断の実施することは会社の義務ですが、採用選考時の健康診断は義務ではありません。では、雇入時の健康診断とそれぞれの違いを見ていきましょう。

採用選考時の健康診断と入社前健康診断の違いは、実施する目的です。それぞれの目的は、次のとおりです。

・雇入時健康診断の目的

常時使用する労働者の健康状態を把握し、健康的かつ安全に働ける職場環境を提供することが目的です。そのため、雇入時健康診断の結果は、勤務時間や配置先などの決定、および就業中の健康管理などに役立てられます。

雇入時健康診断で異常が見つかった場合は、労働安全衛生法第66条第7項に基づき、医師または保健師による保健指導を行うよう努める義務があります。また、労働安全衛生法第66条第4項では、事業者が従業員の健康保持のために必要な措置として医師の意見を聴取することが義務付けています。

・採用選考時の健康診断の目的

応募者の健康状態を確認することが目的とされます。採用選考時の健康診断は、雇入時の健康診断とは異なり、実施の義務はありません。

近年では、自主的に採用選考時に血液検査などを実施する会社も見られますが、採用選考時の健康診断を行う際は注意が必要です。

厚生労働省は、応募者の適性や能力と無関係な情報を収集してはならないと公表しています。また、結果によって合否を決定したり、応募者の待遇や対応に差を付けたりすることも認めていません。

定期健康診断は、労働安全衛生法第44条に基づき行われる健康診断です。対象となるのは特定業務従事者を除く常時使用する労働者で、1年以内に1回実施されます。定期健康診断と雇入時健康診断の主な違いは次の2点です。

・胸部検査の扱い

雇入時健康診断では胸部エックス線検査のみが規定されています。しかし、定期健康診断ではこれに加えて喀痰(かくたん)検査が追加されます。

胸部エックス線検査は、背部から胸部にX線を照射し、肺や心臓、両肺の間にある縦隔などの器官の異常を調べる検査です。肺結核や肺炎などの肺の炎症、肺がんなどの呼吸器疾患の発見に加え、大動脈の異常や心不全などの循環器疾患の発見に役立ちます。

一方の喀痰検査は、痰を採取して、その中に含まれる病的な成分を顕微鏡で観察する検査です。痰には肺や気管支、咽喉頭などの気道からはがれた細胞を含んでいて、病気により細胞に異常があると痰に変化が現れます。喀痰検査を追加することで、肺がんを早期発見しやすくなります。

・検査項目省略の可否

雇入時健康診断では、すべての検査項目が必須です。一方、定期健康診断では一部の検査項目は、医師の判断により省略することが認められています。

なお、定期健康診断で省略できる検査項目は、身長や腹囲、胸部エックス線検査、喀痰検査、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査です。

入社前健康診断というと、新入社員や中途採用の正社員のみが対象となるイメージがありますが、実際は契約社員、パート、アルバイトなども入社前健康診断の対象者です。そのため、会社は入社前健康診断の対象者、受診項目、受診時期をしっかりと把握しておく必要があります。

入社前健康診断は雇用形態に関わらず実施されるため、正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトも対象です。ただし、常時使用する労働者が対象のため、一定の条件を満たす従業員に限られます。対象となる主な条件は次のとおりです。

また、入社日の3カ月以内に健康診断を受けている場合は、入社前健康診断の対象外となります。入社日の3カ月以内に前職での健康診断や自費で受けた健康診断を受けている場合は、その診断書を提出することで入社前健康診断が免除されます。

ただし、診断内容が異なる場合や、必要な項目が満たされていない場合には、改めて入社前健康診断を受けさせなければなりません。

定期健康診断と異なり、入社前健康診断では基本的に受診項目の省略はできません。労働安全衛生規則第43条にて、11の必須項目が定められています。

1. 既往歴・業務歴の調査

2. 自覚・他覚症状の有無の検査

3. 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査

4. 胸部エックス線検査

5. 血圧測定

6. 貧血検査(血色素量・赤血球数)

7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)

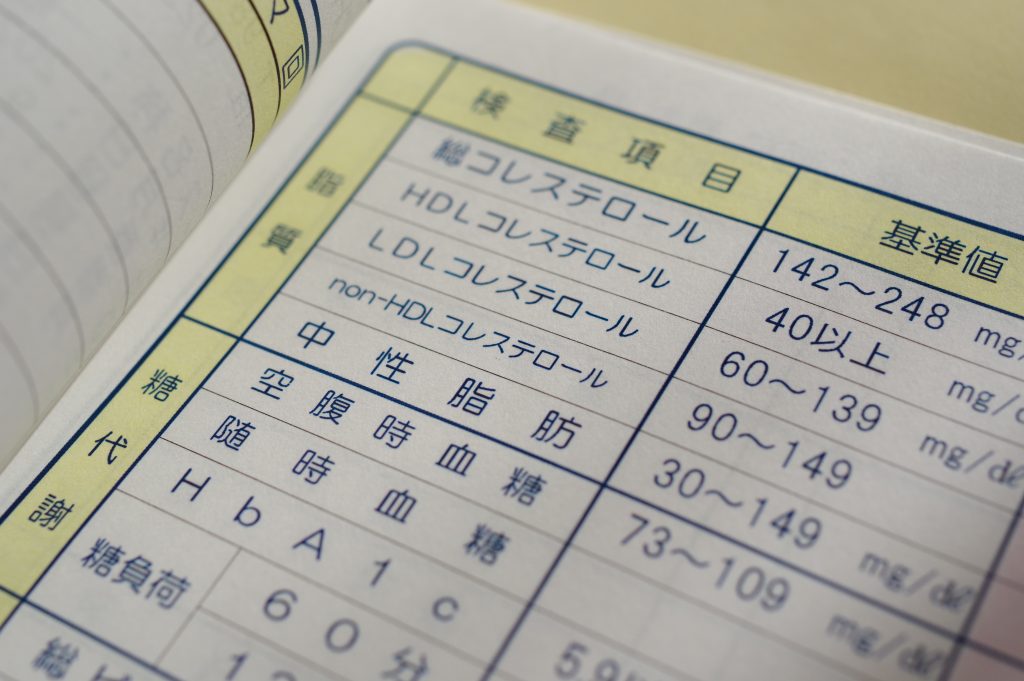

8. 血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、トリグリセライド)

9. 血糖検査(HbA1c可)

10. 尿検査(糖・蛋白)

11. 心電図検査

なお、前項で記載したように、入社日の3カ月以内に健康診断を受けその結果の書面で提出すれば、該当項目については省略可能です。

入社前健康診断は従業員の健康状態を把握することを目的としているため、通常、内定が出た後から入社日までに受診するのが一般的です。入社前健康診断の具体的な日程やスケジュールは、会社から連絡があるのでその指示に従います。

入社前健康診断は、基本的に会社が指定する病院で受診しますが、指定がない場合は最寄りの病院やクリニックで受診することも可能です。ただし、すべての医療機関が健康診断を受け付けているわけではなく、事前に予約も必要な場合もあるため、従業員は受診前に会社や医療機関に確認することが大切です。

また、内定から入社日までの期間が短い場合、従業員が入社日までに受診できないことも少なくありません。入社後でも問題ない場合は、従業員の受診時期を調整しましょう。

入社前健康診断は、業務に支障をきたす可能性がある疾病の有無を調べる重要な健診です。入社前健康診断で異常が見つかった場合は、適切な対応が求められます。ここでは、健康診断の結果に異常が見つかった場合の対応方法を、会社側と従業員側に分けて説明します。

入社前健康診断で異常が見つかった従業員に対して、会社は検査結果を通知するだけではなく、健康の回復・維持に努めなければなりません。そのため、入社前健康診断後のフォローも重要です。

会社側の対応として求められることは、医師からの意見の聴取、就業環境や業務の見直し、保健指導の実施の3つです。

労働安全衛生法第66条第4項に基づき、異常所見があると診断された従業員に対して、会社側は健康保持のために必要な措置として、3カ月以内に医師または歯科医師から意見を聴取しなくてはなりません。

意見聴取では、医師や歯科医師が医師の意見欄または歯科医師の意見欄に記入した意見を確認します。また、医師や歯科医師から、従業員の業務に関する情報(作業環境、労働時間、作業内容、作業負荷、深夜業の回数・時間など)を求められたときに、必要な情報を速やかに提供するのも会社の義務です。

意見を聴取する医師は、会社の規模によって異なります。常時労働者が50人以上の会社は産業医の選任義務があるため、産業医が労働者の健康状態や作業内容、環境を詳細に把握するのが一般的です。会社はこの産業医から意見を聴取するとよいでしょう。

産業医選任義務のない会社(常時労働者が50人未満)は、労働者の健康管理に関する医学の知識を有する医師または歯科医師から意見を聴くことが望ましいとされています。または、地域産業保健センターの無料サービスを活用することも可能です。

健康診断で異常所見が見られた従業員に対して、業務の見直しが必要という意見を医師または歯科医師が提出する場合があります。

労働安全衛生法第66条第5項に基づき、会社はその従業員の健康を回復するために、就業環境を改善する措置を講じなければなりません。具体的な措置の内容は、就業区分の判定をして決定します。

就業区分とは、労働者に対して就業上の措置が必要かどうかを示すものです。就業区分には、「通常勤務」「就業制限」「要休業」といった区分があり、就業制限と要休業と判断された場合、従業員の健康を守るため、勤務による負荷を軽減するための措置を講じます。

就業制限の主な措置は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、出張の禁止や制限、時間外労働の禁止や制限などです。要休業の措置は、療養を目的とした一定期間の休業を指します。これらの措置は、労働者の作業状況も考慮して決定されます。

健康診断の結果、健康保持に努める必要があると判断された場合、労働安全衛生法第66条第7項に従い、医師または保健師はその従業員に対して、保健指導を行う義務があります。そのため、保健指導の過程で再検査が必要とされる従業員に対して、会社は再検査を受けるように催促することも重要です。

保健指導とは、特定の集団または一般の人たちに対して、健康に関する知識や情報を提供し、病気の予防や健康促進に役立つアドバイスを行う活動です。特に、健康診断の結果に基づいて、運動・食事・睡眠などの生活習慣改善に関する助言をします。指導内容は対象者の健康状態によって異なりますが、主に次の3つです。

・栄養指導

体に必要な栄養素や適切なエネルギー量の摂取は、健康づくりに欠かせません。個人に合った摂取カロリーや栄養バランスのとれた食事(主食・主菜・副菜)、減塩などに関する指導を行います。

・生活指導

健康を害しやすい生活習慣や勤務状況の改善を促す指導です。具体的には、喫煙、飲酒、睡眠習慣の改善をサポートします。

・運動指導

適度な運動は適正体重を保つことに加え、生活習慣病を未然に防ぐ効果が期待できます。日常生活での活動量の増加方法や効果的な運動方法について指導します。

次に、従業員側の対応を説明します。健康診断の結果に異常が見つかった場合、従業員は病状が悪化しないように速やかに再検査を受診することが望まれます。ただし、会社側は再検査の強制はできず、再検査を受けるか受けないか判断するのはあくまでも従業員です。

健康診断で異常(要精密検査、要治療)が見つかった場合、会社側には健康診断の再検査の実施義務はありません。また、従業員にも再検査は義務付けられておらず、再検査を受けるか否かは従業員の判断にゆだねられています。

しかしながら、重大な健康リスクが潜んでいる可能性もあるため、従業員は可能な限り速やかに病院で再検査などを受診したほうが安心です。

雇入時健康診断を受けた病院でそのまま診察を受けられることもありますが、かかりつけの病院に適切な医療機関を紹介してもらうことも可能です。会社に産業医がいる場合は、人事・産業衛生担当者が産業医に相談するのもよいでしょう。

入社前健康診断をスムーズに受診するためには、費用の負担や健康診断の受診結果が届く時期なども把握しておくことが大切です。ここでは、入社前健康診断を受診する際に役立つ情報を、FAQ方式で紹介します。

労働安全衛生規則には、費用を会社側または従業員のどちらが負担するかについての明確な規定はありません。しかし、入社前健康診断の実施は会社の義務です。そのため、通常は健康診断にかかる費用は会社側が負担します。

入社前健康診断の受診は保険適用外であり、費用目安は約1万円と言われています。従業員に一時的に費用を立て替えてもらい、後日給与支払い時にその分を精算するのも一案です。

ただし、再検査、あるいはオプション検査を行う際に発生する追加費用は、会社が就業上の措置を決定するために必要な場合を除き、個人負担となります。また、従業員が会社で指定した医療機関での診断を希望せず、自身で選んだ医療機関で診断した結果を提出する場合も、費用の負担についての決まりはないため、個人負担することが可能です。

なお、入社前健康診断は法定健康診断のため、国や自治体による助成金は存在しません。一方で、労働安全衛生法で定められてはいるものの、法定内健康診断(人間ドック、生活習慣病予防健診など)に該当しない健診は、国や自治体による助成金制度を活用できる場合があります。

会社には、労働安全衛生規則第43条に従い入社前健康診断を実施する義務があります。このため、従業員は入社前健康診断の結果を証明する書面を、会社に提出する必要があります。

また、会社側は、労働安全衛生法に従い、提出された健康診断結果を書面または電子データで保存しなくてはいけません。保存する際は従業員の同意が必要で、保存期間は5年間です。

入社前健康診断の結果を証明する書面では、医療機関が発行する健康診断書、もしくは健康診断証明書のいずれかで問題ありません。

健康診断証明書とは、入社を予定している従業員が在籍している学校の保健管理センターが、その年度内で実施された健康診断の結果を記載した証明書です。なお、健康診断証明書であっても、入社日の3カ月以内に、かつ必須項目を満たしている必要があります。

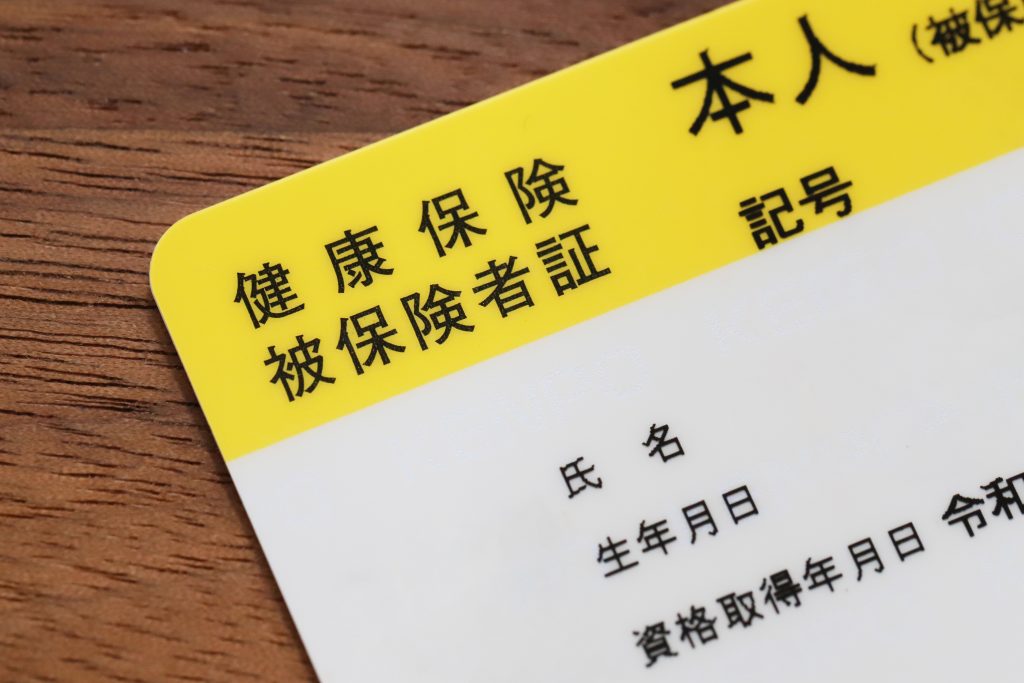

3入社前健康診断は、病気の疑いがある場合の検査ではなく、治療を目的としていないため保険適用外です。そのため、健康保険証を持参していっても、入社前健康診断の費用は全額自己負担で支払うことになります。

ただし、入社前健康診断当日に受け付けをする際に、本人確認書類として健康保険証の提示を求められる場合があるため、持参しておくと安心です。

また、健康診断の結果、異常が確認され再検査や精密検査の受ける際も、その診療は健康保険が適用され健康保険証が必要です。会社側はこの2点について、事前に入社前健康診断の案内で従業員に知らせておく必要があります。

入社前健康診断の受診結果は、会社にまとめて届くか、各従業員の自宅に郵送されます。健康診断の結果は、通常、1〜2週間で届きますが、医療機関によっては1カ月以上かかることもあります。

受診結果の受け取りが遅れると、会社側の処理も遅延する可能性があります。従業員には規定の期限までに提出できるよう、余裕を持った提出期限を設定し伝えることが重要です。これにより、結果の遅延によって会社の処理が影響されなくなります。

なお、従業員が受診結果を紛失した場合、有料にて再発行が可能です。ただし、医療機関によっては、再発行が必ず行えるとは限りません。例えば、健診日から3カ月以内に限るなどの条件を設けている場合もあるからです。

入社前健康診断とは、会社が新たに雇用する従業員に対して実施する健康診断のことを指し、会社には入社前健康診断の実施が義務付けられています。

対象者は正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトなども含まれており、診断の結果、従業員に異常が見つかった場合、会社は医師の意見を聴取し、必要に応じて業務内容や就業環境の見直し、保健指導を行わなくてはなりません。診断結果が採用可否に直接影響することはなく、再検査受診の義務もありませんが、異常があれば速やかに病院で再検査などを受診することが推奨されます。

海外から従業員を招く際は、来日前に現地で入社前健康診断を受けさせるのも一案です。アジアやアメリカでのクリニックで入社前健康診断を実施したいとお考えでしたら、ぜひご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。