Page Top

SPI(適性検査)は多くの企業が採用選考で活用しており、就職活動において避けて通れない重要なテストです。このテストでは、性格や能力を測定することで、応募者がどのような人物で、どんな仕事に向いているのかを知ることができます。しかし、テストの内容や形式に不安を感じる方も多いでしょう。

この記事では、SPIの具体的な内容や対策方法、受験時の注意点を解説し、準備を万全にするためのアドバイスを提供します。この記事を読むことで、SPIに対する理解が深まり、効果的な対策ができるようになるでしょう。

<この記事で紹介する4つのポイント>

目次

SPIとは、「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」の略で、企業が採用選考時に応募者の能力や人柄を把握するために実施する適性検査です。1974年に「学歴や職歴などの表面的な情報だけではなく、個人の資質をベースとした採用選考に寄与したい」という考えから誕生しました。

現在では新卒採用の9割以上の企業が適性検査を活用しており、SPIは2024年3月期実績で、導入企業数が年間15,900社、受検者数は231.4万人を超える国内最大規模の適性検査となっています。

企業はSPIの結果を、面接での参考情報として活用するだけでなく、入社後の配属先を決める際の判断材料や、配属先の上司が新入社員を理解するための情報源としても利用しています。

SPIは「性格検査」と「能力検査」の2つで構成されており、短期間では変化しにくい個人の特性や基礎能力を多角的に測定することで、応募者がどのような仕事に向いていて、どのような組織になじみやすいかを明らかにします。

企業はなぜSPIという適性検査を導入するのでしょうか? それには明確な目的と意図があります。面接やエントリーシートだけでは見えてこない応募者の資質を客観的に把握し、採用活動をより効果的に進めるためです。特に人口減少と少子化が進む現代では、従来の「同質型人材」を一括採用する方法から、「個」を活かす採用へと変化しています。ここでは、企業がSPIを導入する主な3つの理由について解説します。

SPI(適性検査)は、企業が応募者の性格や知的能力を把握し、職場での適性を評価するために使用されます。特に、面接やエントリーシートだけでは見抜けない応募者の本質を測ることができるため、企業は初期段階で性格特性や知的能力を評価します。

SPIの結果は、候補者がどのような人物で、どのような職務に向いているかを明確にするため、企業の採用活動において非常に有益な指標となります。

企業はSPIを用いることで、応募者が自社の文化や職場環境に合っているかを確認できます。企業文化にマッチする人材を採用することは、社員の定着率を高め、長期的なパフォーマンス向上につながります。

SPIの性格検査では、候補者の価値観や行動様式を数値化できるため、企業の社風に合った人材を見極め、ミスマッチを防ぐことが可能です。

SPIの結果は、入社後の配属先を決めるためにも活用されます。企業は応募者の性格特性や能力に基づいて、最適な部署への配属を検討。新入社員は自分の得意分野で力を発揮でき、業務への適応がスムーズになります。

結果として、社員の仕事満足度や業務効率も向上し、企業全体のパフォーマンスにも好影響を与えることが期待されます。

SPIは大きく分けて「性格検査」と「能力検査」の2種類で構成されています。性格検査では応募者の人となりや仕事への取り組み方を測定し、能力検査では基礎的な処理能力や思考力をチェックします。

これらの検査を通じて、その人の実践的能力や指向、行動の基盤となる特性と資質を明らかにすることができます。それぞれの検査がどのような内容なのか、具体的に見ていきましょう。

SPIの性格検査は、応募者の人柄や仕事への取り組み方、職場での振る舞いなどを把握するためのテストです。約300問の質問に答えることで、性格を4側面18種類に分類し、応募者の特性が社会的な一般水準と比較してどのあたりに位置するかを測定します。

具体的な質問内容は、「一人で旅行するのが好きだ/皆で旅行するのが好きだ」「買い物ではよいと思ったらすぐ買ってしまう/気に入っても一度店を出て考え直す」といった日常の行動や考え方に関するものです。これらの質問に「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」「どちらかといえばあてはまらない」「あてはまらない」の4段階で回答していきます。

性格検査には正解・不正解はなく、あくまで応募者の特性を正しく測ることが目的です。この結果から、対人関係のスタイル、仕事に対する姿勢、ストレス耐性、自己管理能力などが明らかになります。企業はこの情報をもとに、応募者が自社の仕事内容や社風に合うかを判断したり、入社後の適切な配属先を検討したりします。

SPIの能力検査は、働く上で必要となる基礎的な能力を測るテストです。主に「言語分野」と「非言語分野」の2つから構成され、企業によっては「英語」や「構造的把握力」の問題が追加されることもあります。

「言語分野」では、言葉の意味や話の要旨を的確に捉える力を測る問題が出題されます。具体的には、二語関係、熟語、語句の用法、文の並べ替え、空欄補充、長文読解などの問題が含まれます。例えば「魚:水」の関係と同じ関係にあるものを選ぶ問題や、文章中の空欄に入る適切な表現を選ぶ問題などです。

「非言語分野」では、数的処理能力や論理的思考力を問う問題が出題されます。推論、順列・組み合わせ、割合と比、損益算、料金割引、仕事算、速度算、集合などの問題があります。例えば、条件から論理的に結論を導き出す推論問題や、距離・速度・時間の関係を用いた計算問題などです。

これらの能力検査は通常30分程度で約30問(ペーパーテストの場合は70分で約70問)出題され、応募者が基礎学力やスキルを備えているかを測定します。

SPI能力検査では、仕事で必要とされる基礎的な能力を多角的に測定します。主に「言語分野」と「非言語分野」の2つが基本となりますが、企業によっては「英語能力検査」や「構造的把握力検査」が追加されることもあります。

これらのテストは、応募者の基礎学力や知的能力、論理的思考力などを測るもので、どのような問題が出題されるのか、分野ごとに詳しく見ていきましょう。

SPIの言語分野では、コミュニケーションの基礎となる言葉の理解力や読解力を測る問題が出題されます。中学・高校レベルの国語の知識や、文章を正確に理解する能力が求められます。

具体的な問題形式としては、「二語関係」「熟語」「語句の用法」「文の並べ替え」「空欄補充」「長文読解」などがあります。「二語関係」では、「ペン:筆記用具」のような二語の関係性と同じ関係にあるものを選ぶ問題が出題されます。「熟語」では、「惜しげもなく金を使って、派手に遊ぶこと」といった説明に合致する言葉を選ぶ問題が出題されます。

「語句の用法」では、「例をあげる」の「あげる」と同じ用法の例を選んだり、「消しゴムで文字を消す」と同じ文法構造の文を選んだりする問題が出されます。「文の並べ替え」では、バラバラの文を意味が通るように並べ替える問題、「空欄補充」では文中の空欄に入る適切な表現を選ぶ問題、「長文読解」では文章の内容を読み取って質問に答える問題が出題されます。

SPIの非言語分野では、数学的思考力や論理的な問題解決能力を測る問題が出題されます。中学校レベルの数学の知識が中心となりますが、時間内に正確に解く能力が重視されます。

出題される問題形式は多岐にわたり、「推論」「順列・組み合わせ」「割合と比」「損益算」「料金割引」「仕事算」「代金精算」「速度算」「集合」などがあります。「推論」では、与えられた条件から正しい結論を導き出す問題が出題されます。例えば、「Aを選んだ人は必ずBも選ぶ」「Cを選んだ人はDを選ばない」といった条件から、正しい推論を選ぶといった問題です。

「順列・組み合わせ」では選び方や並べ方の通り数を求める問題、「割合と比」では全体における一部の割合や比率を計算する問題、「損益算」では原価・定価・売価・利益の関係を扱う問題が出題されます。そのほか、「料金割引」では割引率に応じた金額を、「仕事算」では複数の作業者の仕事量や所要時間を、「速度算」では距離・速度・時間の関係を用いた計算を行う問題などが出されます。

SPIの英語検査は、すべての企業が実施するわけではなく、業務で英語を使用する可能性がある企業や、外資系企業、グローバル展開している企業などが採用するオプション検査です。一般的な難易度は高卒程度で、基礎的な英語力を測定します。

英語検査で出題される主な問題形式は、「同意語」「反意語」「英英辞典」「空欄補充」「長文読解」などです。「同意語」では、提示された単語と同じまたは近い意味を持つ単語を選択肢から選びます。例えば「create」に対して「produce」を選ぶといった問題です。「反意語」では逆の意味を持つ単語を選び、「英英辞典」では英語の説明文を読んでそれに該当する単語を選びます。

SPIの構造的把握力検査は、物事の背後にある共通性や関係性を構造的に把握する力を測定するテストです。これは主にテストセンターでのみ実施され、コンサルティングファームや総合商社、広告代理店など、問題解決能力や論理的思考力が特に求められる業界・企業で採用されています。

構造的把握力検査には主に「言語系」と「非言語系」の問題があります。「言語系」では、複数の文章を読み、その構造や性質によってグループ分けする問題が出題されます。例えば、交通渋滞に関するアンケート意見を読んで、「解決策を提案する意見」と「問題を指摘する意見」といった基準でグループ分けするといった問題です。

「非言語系」では、計算問題や図形問題などで構造の類似性を見出す問題が出されます。例えば「Aさんは毎日100円分のミカンを購入する。Bさんは1週間に700円分のミカンをまとめて購入する」という問題と同じ構造を持つものを選ぶといった問題です。

この検査では、単に正解を出すだけでなく、問題を解くプロセスや思考法そのものが評価されます。制限時間は約20分で、20問程度が出題されます。論理的な思考力や柔軟な発想力が試されるため、事前に問題形式に慣れておくことが重要です。

SPIの受検形式には複数の種類があり、企業ごとに指定される形式が異なります。いずれも「SPIとは何か」を把握した上で、形式に応じた対策が必要です。

主な受検形式としては「WEBテスティング」「テストセンター」「ペーパーテスティング」「インハウスCBT」があり、それぞれ試験環境や特性に違いがあります。ここでは各形式について具体的に解説しますので、自分がどの方法で受検するのかを確認し、適切な準備を進めましょう。

WEBテスティングは、インターネットに接続できるパソコンを用いて自宅や学校などで受検できる形式です。指定された受検期間内であれば、都合のよい時間に自分のペースで受検できる点が特徴です。利便性が高いため、導入している企業も多く見られます。

ただし、スマートフォンからの受検は不可とされており、安定したインターネット環境とパソコンの準備が必須です。また、受検結果はすぐに企業側に提出され、面接などの選考に反映されるため、事前の準備を怠らないようにしましょう。

テストセンター形式は、リクルートマネジメントソリューションズが運営する専用の会場、もしくはオンラインの指定環境にて受検する方法です。会場受検では監督者のもと、決められた時間・場所で受検します。オンライン受検の場合も監督者が遠隔で監視するため、不正防止策が強固で信頼性が高い点が特徴です。

受検結果は即時に企業に提供され、面接などの選考と連動しやすい仕組みになっています。また、一度の受検結果を複数企業に使い回すことができるため、高得点を取れた場合の効率性も魅力です。

ペーパーテスト形式は、応募先の企業が用意した会場で、紙とマークシートを使用して行う受検方式です。試験時間は一般的に能力検査で70分(言語30分・非言語40分)、性格検査で30分が目安です。

ほかの形式と異なり、問題は固定されており、計算や思考のプロセスを紙面上で行うため、筆算が前提となります。会場には多くの受検者が集まり、一斉に実施されることが多く、公平性を重視した選考を行いたい企業に採用されています。特に正確さや時間配分への意識が求められる形式です。

インハウスCBTは、応募先企業が用意した社内のパソコンを使用して行う受検形式です。企業内でSPIを実施できるため、選考フローと連動させやすく、例えば面接当日に合わせて受検させるといった柔軟な運用が可能です。

試験時間は一般的に能力検査35分、性格検査30分で、テスト終了後はすぐに結果がダウンロードできるため、選考のスピードを重視する企業に好まれます。受検者にとっても、企業の雰囲気を感じながら受けられるという点で、本番のパフォーマンスに影響する場合もあります。

SPIとは、企業の採用選考で広く導入されている適性検査であり、就活生であれば避けて通れない重要なテストです。そのため「SPI対策はいつから始めるべきか」「どのくらいの時間をかけて対策すればいいのか」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

SPIは能力検査と性格検査に分かれ、特に能力検査では事前準備が成果に直結します。ここでは、効果的な対策時期と必要な学習時間について解説します。

SPI対策は、受検する時期の約3カ月前から始めるのが理想とされています。就活では自己分析や企業研究、面接準備なども必要なため、早めの対策で余裕を持って準備することが重要です。

特に外資系や人気企業ではサマーインターンの選考で早期にSPIを課すこともあり、大学3年の春〜夏には本格的な準備を始めている学生も多く見られます。SPIについて知りたい方は、自分の志望業界や選考スケジュールを確認し、それに合わせて計画的に対策を始めましょう。

SPI対策に必要な勉強時間は、一般的に30〜60時間が目安とされています。1日1〜2時間の学習時間を確保すれば、1〜2カ月程度で十分な準備が可能。ただし、学力や苦手分野によって個人差があり、計算が苦手な人や文章読解に不安のある人は多めに時間をかける必要があります。

効率的な対策のためには自分の苦手分野を把握し、問題集を繰り返し解いたり、模擬試験を活用したりすることが効果的です。時間配分を意識した実践練習も重要なポイント。

SPIは、企業の採用選考で幅広く利用されている適性検査であり、出題内容や形式に慣れることが、スムーズな受検と高得点につながります。特に能力検査では、問題形式の理解や時間配分、苦手分野の克服が重要です。

ここでは、SPI対策を進める上で押さえておきたい5つのポイントを紹介します。基本的な準備から本番を想定した練習方法まで、SPIについて知りたい方がすぐに実践できる内容をお届けします。

SPIを初めて受ける人にとって、出題形式が分からないまま本番に臨むのは大きなリスクです。形式を理解せずに受検すると焦りや混乱を招き、本来の力を発揮できない可能性が。

SPIでは「言語」「非言語」「性格」「英語」「構造的把握力」などの分野があり、それぞれに独特の出題傾向があります。受検形式によっても問題の流れや制限時間が異なるため、事前に問題例や模擬試験を活用して、どのような形式で出題されるかをしっかり把握しておくことが重要です。

SPIの能力検査では複雑な公式を多用するわけではありませんが、「割合と比」「損益算」「速度算」などでは基本的な公式や計算方法を覚えておくとスムーズに解答できます。特に「○%=0.○○」「速さ=距離÷時間」などは即座に使えるようにしておくと得点力が上がります。

通学や移動中のスキマ時間に暗記カードや参考書の公式ページを確認するなど、短時間でも繰り返すことで定着が期待できます。効率的に暗記を進めるためには、毎日のちょっとした時間を無駄にしないことがポイント。

SPI対策では、複数の教材に手を出すよりも、信頼できる問題集1冊を繰り返し解くほうが効果的です。最初は出題傾向をつかむために全体を通して取り組み、その後は間違えた問題を重点的に復習することで、理解が深まります。

何度も繰り返すうちに、自分の苦手な分野や思考パターンも見えてくるため、対策の精度が上がっていきます。焦って複数の教材に手を出すより、一つの教材を徹底的にやり込むことがSPIで結果を出す近道となるでしょう。

SPIで高得点を取るためには、自分の弱点を見つけて集中的に対策することが不可欠です。間違えた問題をそのまま放置せず、解き直して理解を深めることで、着実に得点力が向上します。

特に非言語分野では、解法パターンを覚えることでスピードと正確さが向上するため、苦手なテーマ(損益算、仕事算、順列など)を繰り返し解く練習が効果的です。同じ問題を何度も解くことで、考え方が定着し、試験本番でも焦らず対応できるようになります。

SPIは制限時間が厳しく、特に能力検査では時間との戦いになります。1問に時間をかけすぎると、後半の問題に手が回らず、結果的に得点が伸びません。そのため、練習段階から本番の制限時間を意識し、スピードと正確さのバランスをとることが大切です。

例えば「10秒考えて解けない場合は次へ進む」など、解答ルールを決めておくとテンポよく進められます。時間配分を体に覚え込ませておけば、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。

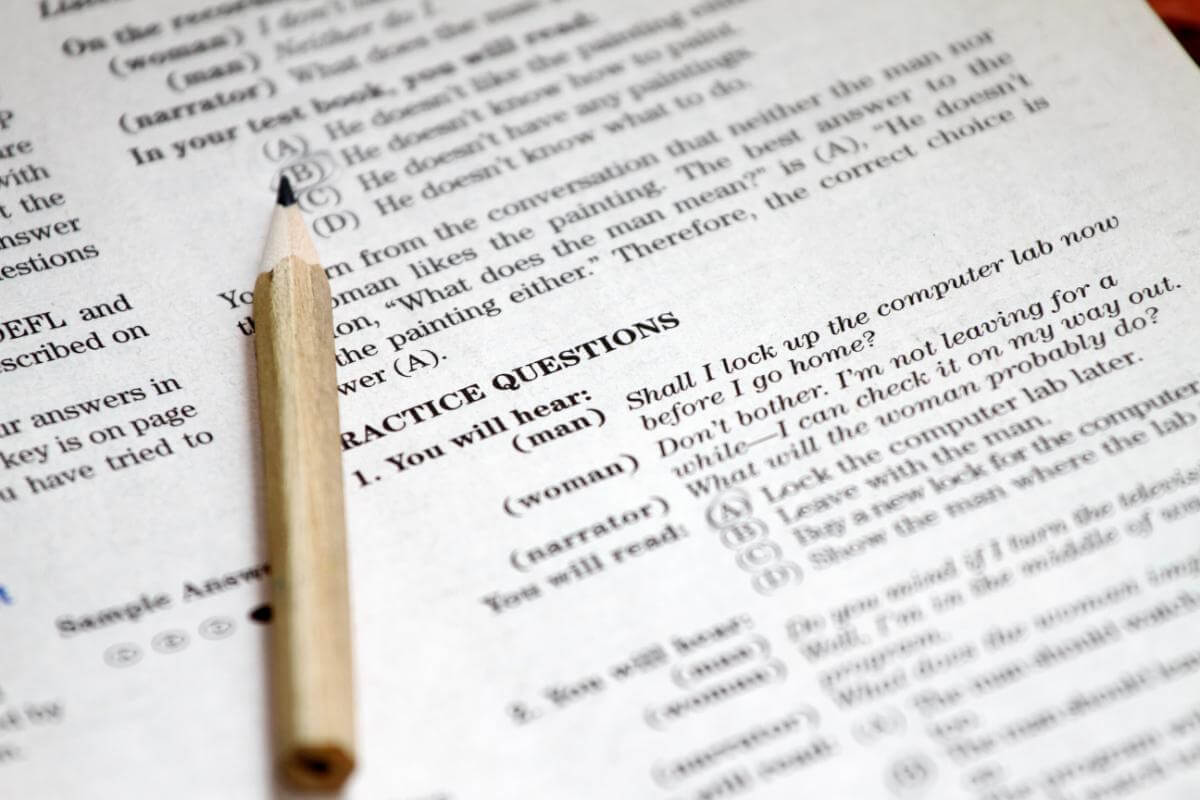

SPIで出題される内容は「言語」「非言語(数学)」「英語」などに分かれています。SPIについて知りたい人の多くは、実際にどんな問題が出るのかが気になっていることでしょう。

ここでは、代表的な出題分野ごとに例題を紹介し、出題傾向や解き方のポイントを解説します。初めてSPIを受ける人でもイメージがつかみやすいように、具体的な例題を通じて理解を深めていきましょう。

言語分野では、語彙力や読解力が問われる問題が多く出題されます。例えば、「二語関係」では「ペン:筆記用具」というペアと同じ関係性を持つ語句を選ぶ問題、「語句の用法」では多義語の文脈に応じた意味を正しく見極める問題が出されます。

さらに、「文の並べ替え」「空欄補充」「長文読解」など、日常的な文章の理解力や論理的な思考力が求められる設問もあります。対策としては、問題集を使って頻出パターンに慣れ、文章構造の把握力を養うことが大切です。

非言語分野では、割合や比、損益算、順列・組み合わせ、速度算など、数学的な思考力を必要とする問題が出題されます。

例えば「損益算」では、定価・原価・利益の関係を計算し、「順列・組み合わせ」では条件に沿った人数の選び方や並べ方を求められます。また、推論問題では条件をもとに論理的に答えを導く必要があります。どれも短時間で解くことが求められるため、公式の暗記とパターン演習の繰り返しで慣れておくことが重要です。

SPIとは、出題傾向に特徴がある適性検査です。そのため、対策問題集を活用する際は、やみくもに解くのではなく、分野ごとにテーマを絞って繰り返し学習することが効果的です。

特に最初の段階では、全体の出題傾向をつかむために一通り解いてみて、間違えた問題や理解が浅い箇所を重点的に復習しましょう。問題集を1冊に絞って何度も繰り返すことで、知識の定着だけでなく、本番で求められる解答スピードも身に付いていきます。

SPIでは毎年出題される傾向の強い「頻出単元」が存在します。特に非言語分野では、「割合と比」「損益算」「速さ」「集合」「仕事算」などがよく出題されるテーマです。言語分野では、「二語関係」「空欄補充」「語句の意味」などが基本問題として扱われます。

これらの単元は短時間での正確な処理が求められるため、繰り返しの演習でパターンに慣れておくことが重要です。SPIについて知りたい人は、頻出単元を把握することで、効率的な対策が進められます。

SPIとは、分野ごとに出題される単元が明確に分かれており、それぞれの分野に応じた対策が必要です。SPIについて知りたい人の中には「何から始めればいいのかわからない」という声も多く聞かれますが、まずは出題単元を知ることが効果的な学習の第一歩になります。

ここでは、SPIにおける「言語」「非言語」「英語」の3つの分野に分けて、どのような単元が出題されるのかを一覧形式で紹介します。

SPIの言語分野では、語彙力や文の理解力を測る問題が中心となります。代表的な単元としては「二語関係」「語句の意味」「文の並べかえ」「空欄補充」「長文読解」「熟語の意味」「反対語・類義語」などがあります。

これらの問題は、文章を正しく読み取り、文脈に合った語句を選ぶ力が求められます。文章構造や接続詞の使い方にも注意しながら、日頃から本や新聞を読む習慣を付けておくと、対策がしやすくなるでしょう。

非言語分野では、計算力や論理的思考を問う問題が出題されます。単元は多岐にわたり、「割合と比」「損益算」「速さ」「集合」「仕事算」「順列・組み合わせ」「表の読み取り」「確率」「図形」「推論問題」などが含まれます。

特に「割合」「損益算」「順列」は頻出単元とされ、SPI対策でも優先的に学習しておくべきテーマ。公式を覚えるだけでなく、問題を繰り返し解くことで、出題パターンへの慣れが重要となります。

SPIは就職活動や転職で多くの企業が採用する適性検査であり、しっかりと対策することが選考突破の鍵となります。性格検査と能力検査の2つで構成され、企業は応募者の人柄や基礎能力を客観的に判断し、将来の活躍可能性を見極めています。

対策には受検形式の把握、問題集の反復練習、時間配分の意識が重要です。早めに準備を始め、自分の苦手分野を克服することで、本番で実力を発揮できるようになります。SPIはただの選考ツールではなく、自分の適性を知る機会でもあります。しっかり準備して自信を持って臨みましょう。

もしSPIに不安があるならDYMに相談しましょう。DYMのキャリアサポートサービスを活用すれば、プロのアドバイザーがSPIに関するサポートを提供します。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。