Page Top

50代は健康リスクが高まる重要な時期です。本記事では、50代の方々が直面する健康課題や、適切な健康診断の頻度、人間ドックの重要性について詳しく解説します。50代特有の生活習慣病リスクやがん検査の必要性、そして糖尿病予防についても触れ、おすすめの検査内容を紹介します。健康に不安を感じている50代の方々や、より積極的に健康管理をしたい方々にとって有益な情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事で紹介する3つのポイント>

目次

50代は人生の転換期であり、健康面でも重要な時期です。この年代になると、様々な健康リスクが高まってきます。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病の発症率が上昇し、これらは心臓病や脳卒中などの深刻な疾患につながる可能性が高いです。

がんのリスクも50代から急激に高まり、大腸がん、胃がん、肺がん、前立腺がん(男性)、乳がん(女性)などの発症率が上昇します。骨粗鬆症や関節炎などの運動器の問題も顕在化しやすくなります。

ホルモンバランスの変化にも要注意です。女性は更年期を迎え、男性もテストステロンの低下が始まります。体重増加、筋力低下、骨密度の減少などの身体的変化をもたらすだけでなく、精神的な不調にもつながる可能性があります。

50代は、これまでの生活習慣の影響が現れやすい時期です。長年の不規則な生活、ストレス、運動不足、偏った食生活などが、様々な健康問題として顕在化します。この時期に健康的な生活習慣を確立し、定期的な健康チェックが非常に重要です。

50代の健康診断の適切な頻度は、個人の健康状態や家族歴、生活習慣などによって異なりますが、一般的には年に1回の定期的な健康診断の受診が推奨されています。多くの疾患が早期発見・早期治療によって予後が改善されるためです。

生活習慣病のリスクが高まる50代では、血圧、血糖値、コレステロール値などの基本的な検査項目を定期的にチェックすると、異常の早期発見につながります。

がん検診については、種類によって推奨される頻度が異なり、以下のようになります。

あくまで一般的な目安であり、個人の状況によっては、より頻繁な検査が必要になる場合もあります。家族歴でがんの発症リスクが高い場合や、以前の検査で要経過観察と判断された場合などは、医師と相談の上で検査頻度を決定しましょう。

50代は生活習慣の見直しが必要な時期です。健康診断の結果を基に、食事、運動、睡眠などの生活習慣を改善すると、健康リスクを低減できる可能性があります。健康診断は単なる検査ではなく、健康的な生活を送るためのきっかけとして活用が大切です。

50代の健康管理には、定期健康診断と人間ドックの両方をおすすめします。定期健康診断は基本的な健康状態をチェックするのに適していますが、人間ドックはより詳細な検査を行えます。

定期健康診断は、労働安全衛生法に基づいて実施される職場の健康診断や、市区町村が実施する特定健康診査(メタボ健診)などです。基本的な項目をカバーしており、生活習慣病のリスク評価に適しています。

人間ドックは、より広範囲で詳細な検査を行います。がん検診や脳ドック、心臓ドックなど、特定の疾患に焦点を当てた検査も含まれる場合が多く、より総合的な健康評価が可能です。50代では、定期健康診断を毎年受診しつつ少なくても5年に1回、2〜3年に1回程度人間ドックを受診するのが理想的です。基本的な健康状態を定期的にチェックしながら、より詳細な検査も定期的に行いましょう。

人間ドックは費用が高くなる傾向がありますが、50代は様々な疾患のリスクが高まる時期であり、早期発見・早期治療のメリットは大きいと言えます。がんや心臓病、脳卒中などの重大疾患の早期発見には、人間ドックの詳細な検査が有効です。

人間ドックでは、医師との面談時間も比較的長く取られる場合が多く、自身の健康状態について詳しく相談できます。生活習慣の改善や今後の健康管理について具体的なアドバイスを得る良い機会です。

50代がチェックすべき人間ドックでの疾患は、以下のとおりです。

それぞれ説明します。

50代は生活習慣病のリスクが急激に高まる時期です。特に注意すべき生活習慣病には、高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドロームなどがあります。

高血圧は、心臓病や脳卒中のリスクを高める重要な要因です。50代では血圧の上昇が見られやすく、定期的なチェックが必要です。人間ドックでは、安静時血圧だけでなく、24時間血圧計や負荷心電図などの詳細な検査もできます。

糖尿病も50代から発症リスクが高まります。空腹時血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の検査は、糖尿病の早期発見に重要です。人間ドックでは、オプションで75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)などのより詳細な検査も可能です。

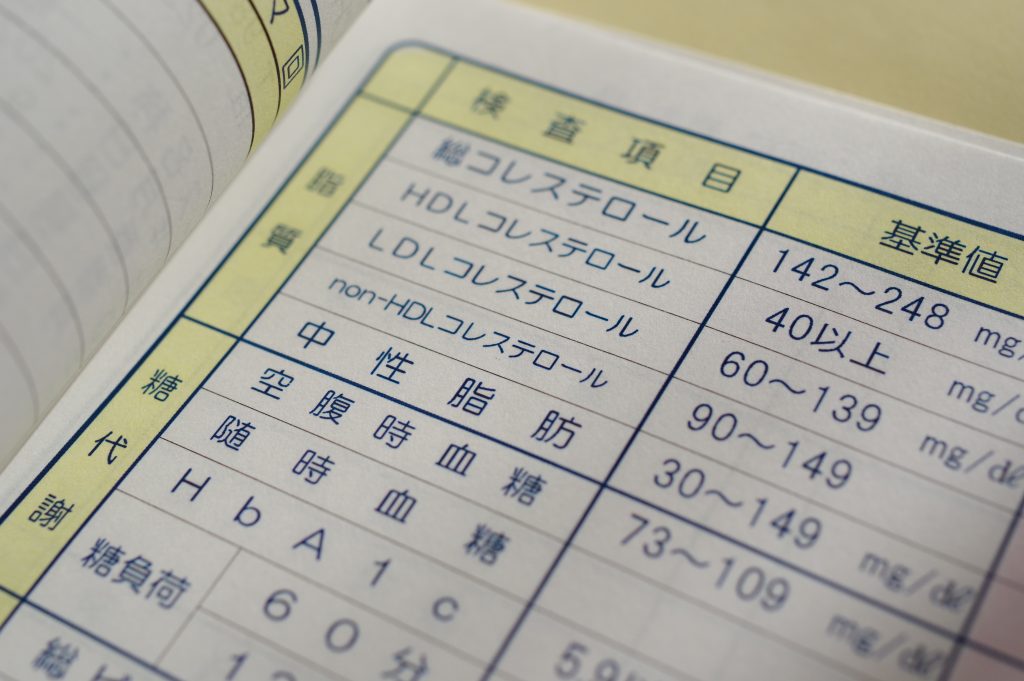

脂質異常症は、動脈硬化を促進し、心臓病や脳卒中のリスクを高めます。総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪などの値のチェックが重要です。

メタボリックシンドロームは、これらの生活習慣病が複合的に現れる状態です。腹囲測定や各種血液検査により、メタボリックシンドロームのリスクを評価します。

50代は多くのがんの発症リスクが高まる時期です。人間ドックでは、様々ながん検診を一度に受けられます。

大腸がんは50代から急激に増加するがんの一つです。便潜血検査や大腸内視鏡検査により、早期発見ができます。特に大腸内視鏡検査は、前がん病変であるポリープの発見と同時切除が可能なため、有効な検査方法です。

胃がんも50代から増加します。胃X線検査(バリウム検査)や胃内視鏡検査により、早期発見が可能です。特に胃内視鏡検査は、小さな病変も発見しやすく、組織検査も同時に行えるため、精度の高い検査方法です。

肺がんは、喫煙者だけでなく非喫煙者でも注意しましょう。胸部X線検査や低線量CTによる検査が有効です。特に低線量CTは、小さな病変の発見に優れています。

前立腺がん(男性)は50代から急増します。PSA(前立腺特異抗原)検査により、早期発見の可能性が高まるでしょう。

乳がん(女性)も50代は発症リスクが高い時期です。マンモグラフィや乳房超音波検査により、早期発見が可能です。

50代は糖尿病の発症リスクが高まる時期です。糖尿病は初期には自覚症状がほとんどないため、定期的な検査が重要です。人間ドックでは、空腹時血糖値やHbA1cの検査に加え、オプションで75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)などのより詳細な検査も追加できます。

OGTTは、ブドウ糖を摂取した後の血糖値の変化を見る検査で、糖尿病の前段階である耐糖能異常の発見に有効です。インスリン分泌能を評価でき、糖尿病のリスクをより詳細に把握できます。

糖尿病は、適切な生活習慣の改善により予防や進行抑制が可能な疾患です。人間ドックの結果を基に、食事療法や運動療法などの具体的な生活改善策を医師と相談できます。

50代におすすめの検査内容や、その考え方について詳しく説明します。

PET(陽電子放射断層撮影)検査は、がんの早期発見に有効な検査方法の一つです。50代は多くのがんの発症リスクが高まる時期であり、PET検査の検討価値は高いと言えます。

PET検査は、がん細胞が正常細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用し、体内のがんを発見する検査です。全身を一度に検査できるため、様々な部位のがんを同時に発見できる可能性があります。他の検査では発見しにくい膵臓がんや胆道がんなどの検出に優れており、がんの転移や再発の早期発見にも有効です。

ただし、PET検査にも限界があり、脳や心臓、膀胱などは正常でも糖代謝が活発なため、がんの発見は難しいケースがあります。大腸がんや胃がんなどは、他の検査方法(内視鏡検査など)の方が発見率が高い場合もあります。

PET検査は比較的高額な検査であり、多くの場合、保険適用外です。他の検査結果や個人の状況を考慮し、医師と相談の上で検査の必要性の判断が重要です。

50代の血液検査では、生活習慣病のリスク評価や潜在的な健康問題の発見に重要な項目があります。

脂質検査は重要です。総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の値をチェックします。動脈硬化や心臓病のリスク評価に重要です。

血糖値検査も欠かせません。空腹時血糖値やHbA1cの検査により、糖尿病のリスクを評価します。前述のOGTTも、より詳細な評価に有効です。

肝機能検査(AST、ALT、γ-GTPなど)は、脂肪肝や肝炎などの肝臓の問題を発見するのに役立ちます。特に、γ-GTPは飲酒習慣との関連が強く、生活習慣の改善の必要性を示す指標となります。

腎機能検査(クレアチニン、尿素窒素など)も重要です。腎臓の機能低下は、高血圧や糖尿病の合併症として現れる場合があります。

貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットなど)も、50代では重要です。貧血は様々な疾患の症状として現れる場合があり、健康問題が隠れている可能性があります。

炎症マーカー(CRPなど)の検査も、慢性炎症の有無を確認するのに必要です。慢性炎症は、様々な疾患のリスク因子となる可能性があります。

血液検査結果を総合的に評価すると、現在の健康状態や将来的な疾患リスクをより詳細に把握できます。

便潜血検査は、大腸がんのスクリーニング検査として非常に重要です。50代は大腸がんの発症リスクが高まる時期であり、定期的な検査が推奨されています。

便潜血検査は、目に見えない微量の血液を便中から検出する検査です。大腸がんや大腸ポリープからの出血を早期に発見できます。検査は簡単で、自宅で採取した便を提出するだけです。

特に50代以降は、大腸がんの発症リスクが高まるため、毎年欠かさずの検査しましょう。

便潜血検査で陽性反応が出た場合は、大腸内視鏡検査などの精密検査を受ける必要があります。ただし、便潜血検査の陽性反応が必ずしも大腸がんを意味するわけではありません。痔や大腸ポリープなど、他の原因で出血している可能性もあります。

大腸内視鏡検査は、大腸がんの早期発見に最も有効な検査方法の一つです。50代は大腸がんのリスクが高まる時期であり、定期的な大腸内視鏡検査を検討する価値があります。

大腸内視鏡検査では、内視鏡を用いて大腸の内側を直接観察します。これにより、小さなポリープや初期の大腸がんの発見が可能です。検査中にポリープを発見した場合、その場で切除もできます。

日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは、異常がなくても5年に1回の大腸内視鏡検査を推奨しています。家族歴や既往歴によっては、より頻繁な検査が必要です。

大腸内視鏡検査は、便潜血検査よりも精度が高く、より小さな病変も発見できます。ただし、検査前の腸管洗浄や検査時の不快感などがあるため、受診者の負担は便潜血検査よりも大きくなります。

胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、胃がんや食道がんの早期発見に有効な検査方法です。胃カメラ検査では、口から細い内視鏡を挿入し、食道、胃、十二指腸の内側を直接観察します。早期の胃がんや食道がん、胃潰瘍、逆流性食道炎などを発見できます。

日本消化器内視鏡学会のガイドラインでは、今までピロリ菌に感染していない場合、定期的な内視鏡検査はあまり勧めないと言われています。しかし、症状がある場合や検診として受ける場合は、内視鏡検査を受ける必要があるでしょう。

ピロリ菌感染の既往がある方や、胃がんの家族歴がある方は、頻繁な検査が推奨されます。胃カメラ検査は、ピロリ菌の検査や除菌治療の効果確認にも有用です。

50代は、様々な生活習慣病やがんのリスクが高まる重要な時期です。定期的な健康診断や人間ドックを受けると、疾患を早期に発見でき、適切な治療や予防措置を講じられます。

特に、生活習慣病のリスク評価、がん検診、糖尿病の予防に重点を置いた検査が重要です。血液検査、便潜血検査、大腸内視鏡検査、胃カメラ検査などを適切な頻度で受けましょう。

検査結果を基に、生活習慣の改善や必要に応じた治療が大切です。健康診断は単なる検査ではなく、健康的な生活を送るためのきっかけとして活用しましょう。

50代は、これまでの生活習慣の影響が現れやすい時期である一方で、適切な対策を講じることで健康寿命を延ばすチャンスでもあります。定期的な健康チェックと生活習慣の見直しを通じて、充実した人生を送るための基盤を作りましょう。

健康診断の結果について不安や疑問がある場合は、必ず医師に相談してください。早期発見・早期治療が、多くの疾患の予後を大きく改善できることを忘れずに、積極的に健康管理に取り組んでいきましょう。

DYMは海外でもクリニック事業を行っています。海外に渡航される際など、参考にしてみてください。

DYMの「医療事業」サービスページはこちら

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。