Page Top

健康診断で肝機能の数値が基準値を超えていると指摘されることは、20代でも珍しくありません。肝臓は症状が現れにくい特徴があるため、健康診断で初めて気づく場合もあります。今回は、肝臓の重要性や肝機能障害の本質、血液検査で見る肝機能の基準値と上昇要因、関連する病気、そして改善のための生活習慣について説明します。また、年齢別の特徴にも触れていますので、自身の年代に合わせた対策を考える参考にしてください。

<この記事で紹介する3つのポイント>

肝臓は人体の中で最大の臓器であり、様々な機能を担っています。しかし、機能が低下しても自覚症状が現れにくいため、気づかないうちに肝機能障害が進行している場合があります。本章では、以下の内容について説明します。

ご自身の肝臓の健康を守るためには、まず肝臓の重要性を理解することが始まりと言えるでしょう。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、機能低下や障害が起きても自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、健康診断で肝機能の異常を指摘されて初めて問題に気づく人も少なくありません。肝臓は主に以下の3つの機能を担っています。

このような機能が低下すると、全身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。肝臓の健康を守るためには、定期的な健康診断を受けるとともに、日頃から肝臓に負担をかけない生活習慣を心がけることが重要です。

体内のエネルギー代謝は肝臓の主な役割の一つです。食事から摂取した栄養素を分解し、必要なエネルギーの生成とたんぱく質を合成しています。

また、余分な栄養を貯蔵する機能もあり、糖質をグリコーゲンとして蓄え、必要に応じてブドウ糖に変換して血液中に放出します。

さらに、たんぱく質やアミノ酸の代謝、脂質の合成と分解にも関与しているため、肝臓は体内のエネルギーバランスを調整する重要な役割を果たしていると言えます。

体内に入った有害物質の解毒も肝臓の主な役割です。アルコールや薬物などの有害な物質を分解し、体外に排出する解毒作用があるため、私たちの身体は様々な有害物質から守られています。

しかし、過度のアルコール摂取や薬物乱用などにより肝臓に負担がかかると、解毒機能が低下し、体内に有害物質が蓄積します。結果的に脳や心臓など重要な臓器に深刻な影響を与えることに繋がります。

胆汁を生成し、胆のうに貯蔵して必要に応じて十二指腸に分泌する機能も肝臓の役割の一つです。胆汁は脂肪やたんぱく質の消化と吸収を助ける重要な働きがあり、また老廃物の排出にも関わっています。

胆汁の主成分であるビリルビンは、古くなった赤血球の分解産物です。本来は胆汁と共に排出されます。しかし、肝機能が低下すると胆汁の生成や分泌に問題が生じ、ビリルビンが体内に蓄積するため、皮膚や目が黄色くなる黄疸という症状が現れます。

肝機能障害とは、肝臓の様々な機能が正常に働かなくなった状態のことです。原因は多岐にわたりますが、主な原因は以下のとおりです。

肝機能障害とは、上記の原因によって肝細胞が障害を受け、正常な代謝や解毒作用が行えなくなることです。初期段階では自覚症状がないため、健康診断での血液検査が重要な発見のきっかけとなります。

さらに、肝機能障害が進行すると、倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状が現れ、最終的には肝硬変や肝臓がんに至るリスクもあるため、定期的に健康診断を受けることが重要です。

国立がん研究センターによると、肝臓がんは日本人男性の死因の第5位を占める重大な疾患であると公表されており、予後も決して良くありません。

また、肝がんの多くは慢性肝炎や肝硬変を背景に発症するため、肝機能障害の早期発見と適切な管理が非常に重要です。

さらに、肝機能障害は全身の代謝に影響を与えます。健康診断で肝機能の異常を指摘された場合、速やかに精密検査を受け、適切な治療や生活改善を行いましょう。

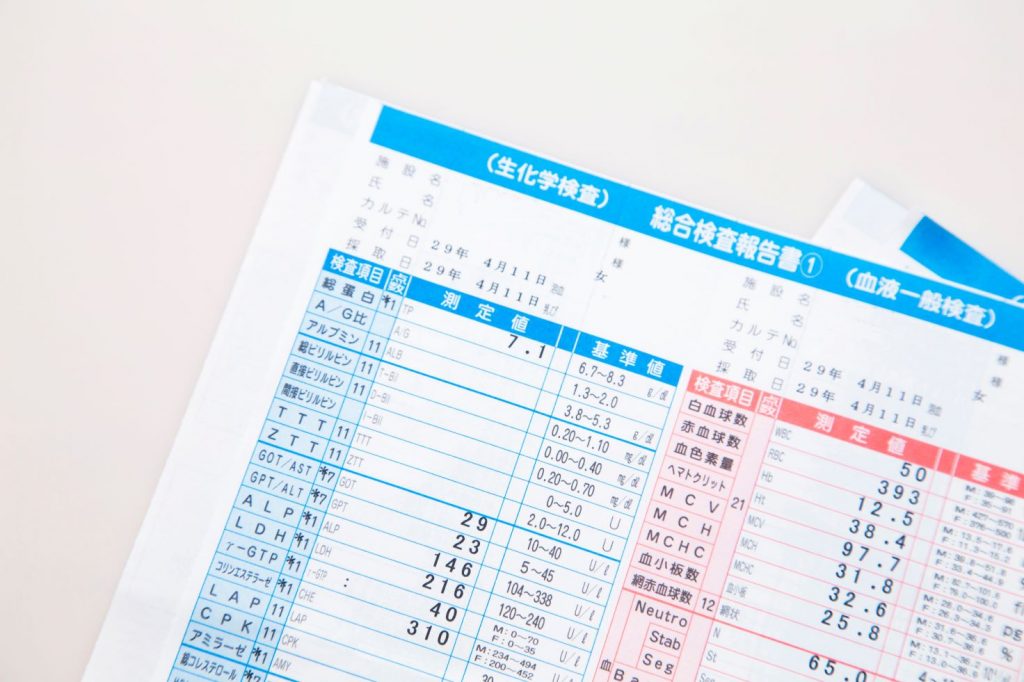

健康診断で行われる血液検査は、肝機能の状態を評価する重要な指標です。本章では以下の3つについて説明します。

上記の知識を身につけることにより、自身の肝臓の状態を正確に把握し、適切な対策を講じることに繋がるでしょう。

肝機能を評価する主な血液検査項目は5つあります。肝機能の検査項目は、以下の通りです。

上記の検査項目は、それぞれ基準範囲が設定されており、医療機関や検査機関によって違いや若干の差があります。日本予防医学協会における基準値は、以下のように設定されています。

例えば、基準値内であっても、複数の項目が基準値上限に近い場合や、前回の検査結果と比較して大きな変動がある場合は注意が必要です。気になる場合は医療機関に相談しましょう。

基本的に基準値を外れる場合は、再検査や精密検査を勧められる可能性があります。

しかし、上記の数値は絶対的なものではなく、他の検査結果や症状、生活習慣などを総合的に判断して医師が判断します。また、基準値をわずかに超える程度であっても、高値が持続する場合は再検査の対象となる可能性があり、注意が必要です。

再検査は、前回の結果と比較して数値の変動を確認するとともに、より詳細な検査項目を追加する場合があります。

肝機能数値が著しく高い場合や、急激な上昇が見られる場合は、肝生検などの精密検査や治療がを行うため、入院が必要となる場合があります。

AST(GOT)やALT(GPT)が300 IU/L以上、γ-GT1,000 IU/L以上の場合は、重度の肝機能障害が疑われ、状態によっては入院が検討されるかもしれません。

ただし、入院の必要性は数値だけでなく、患者の全身状態や症状、原因疾患の推定などを総合的に判断して決定されます。

急性肝炎や薬物性肝障害など、急激な肝機能低下を引き起こす疾患の場合は、早急に治療を行わないと命に関わるため、入院は必須です。

AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPは、肝機能を評価する上で重要な検査項目です。

ASTとALTは肝細胞内に作られる酵素で、肝細胞が障害を受けると血液中に漏出し、数値が上昇します。ASTは肝臓以外にも心臓や筋肉などに存在するため、ALTがより肝臓に特化した指標とされています。

γ-GTPは主に肝臓や胆道に存在する酵素で、アルコールによる肝障害や胆道系の異常を反映しやすい特徴があります。

上記3つの酵素の上昇パターンを分析することにより、肝機能障害の原因や程度を推測することができるため、重要な指標とされています。

γ-GTPは肝臓や胆道系に多く存在する酵素で、肝機能障害の中でも特にアルコールによる影響を反映する重要な指標です。

γ-GTPの上昇は飲酒習慣や潜在的なアルコール性肝障害を示すサインであり、脂肪肝や代謝症候群とも関連があることが知られているため、生活習慣病のリスク評価にも効果的です。また、γ-GTPは薬物代謝にも関与するため、薬物性肝障害の早期発見にも役立ちます。

ただし、γ-GTPの上昇だけでは具体的な疾患を特定することはできません。他の検査結果や症状と合わせて総合的に判断する必要があります。

ALP(アルカリホスファターゼ)は、肝臓や骨、小腸などに存在する酵素で、主に胆道系の異常を反映する重要な指標です。

ALPの上昇は、胆石や胆管炎、原発性胆汁性胆管炎(PBC)などの胆道系疾患を示す場合があります。また、ALPは骨代謝にも関与するため、骨疾患や成長期の子どもでも上昇する場合もあるため、一概に肝機能悪化とは言い切れません。

肝機能障害の評価においては、ALPの上昇パターンをγ-GTPと併せて解析することで、胆道系の異常をより正確に推測することができます。しかしALP上昇の原因を特定する場合、さらなる精密検査が必要となります。

総ビリルビンは、赤血球の分解産物であるビリルビンの血中濃度を示す指標です。

ビリルビンは通常、肝臓で代謝され胆汁として排出されますが、肝機能障害や胆道閉塞がある場合、血中に蓄積して総ビリルビン値が上昇します。

総ビリルビンの上昇は、皮膚や眼球の白い部分が黄色く変色する黄疸を引き起こす可能性が高いです。

また、総ビリルビンの上昇は、肝細胞障害、胆道閉塞、溶血性貧血などのリスクが高く、特に、直接ビリルビンの上昇を伴う場合は、肝胆道系の異常が疑われます。

さらに、総ビリルビン値の軽度上昇は、ギルバート症候群などの良性の体質性黄疸でも見られることがありますが、持続的な上昇や他の肝機能の異常を伴う場合は、精密検査が必要となります。

肝機能障害は様々な原因で引き起こされ、多くの疾患と関連しています。本章では、肝機能障害と関連する主な病気の概要と改善の可能性について説明します。早期発見と適切な治療により、多くの肝機能障害は改善が可能です。そのため、自身の状態を正しく理解し、適切な対策を講じましょう。

アルコールの過剰摂取は、肝機能障害の主な原因の一つです。

アルコールは肝臓で代謝されますが、多量のアルコールを長期的に摂取し続けると、肝細胞に多大な負担をかけます。そのため、脂肪肝、アルコール性肝炎、さらには肝硬変へと進行する可能性があります。

また、アルコール性肝障害の初期段階では、断酒や適度な飲酒への改善により、肝機能が回復する場合があります。しかし、進行した段階では回復が見込めない可能性があり、早期発見と適切な対策が重要です。

アルコールによる肝機能障害が疑われる場合は、まず断酒または大幅な節酒を行い、医師の指導のもとで生活習慣の改善や必要に応じた治療を行うことをおすすめします。

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)は、食べ過ぎ、運動不足、糖尿病、脂質異常症などのアルコール以外の生活習慣が原因で、肝臓に脂肪が蓄積する疾患です。

NAFLDは肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあり、改善するためには、適切な食事療法と運動療法が基本です。体重を減らすことによって、肝機能の改善が期待できます。

また、インスリン抵抗性の改善や酸化ストレスの軽減を目的とした薬物療法が行われることもあります。早期発見と生活習慣の改善により、NAFLDの進行を防ぐことができるでしょう。

ウイルス性肝炎は、肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝臓の炎症です。

原因となる主なウイルスには、A型、B型、C型肝炎ウイルスがあります。A型肝炎は主に汚染された食品や水を介して感染し、急性肝炎を発症しますが、適切な治療を行うことにより完治できます。

B型とC型肝炎は血液や体液を介して感染し、慢性化するリスクがあります。慢性肝炎は、肝硬変や肝がんへの進行リスクがあるため、早期発見と適切な治療が重要です。

B型肝炎には抗ウイルス薬による治療が、C型肝炎には直接作用型抗ウイルス薬(DAA)による治療が行われ、高い治癒率が得られています。

ウイルス性肝炎の予防には、ワクチン接種(A型、B型)や感染リスクの高い行動を避けることが重要です。

肝機能障害とは、肝臓の様々な機能が正常に機能しなくなった状態のことです。

肝機能障害を引き起こす主な原因は、以下の通りです。

肝機能障害の初期段階では自覚症状がほとんどありません。そのため、健康診断での血液検査が発見のきっかけとなる場合があります。

また、肝機能障害の程度や原因によって、治療法や予後は異なります。軽度の肝機能障害であれば、生活習慣の改善や原因の除去により回復が期待できるでしょう。

しかし、肝機能障害が進行すると、肝硬変や肝臓がんのリスクが高まるため、適切な治療と継続的な管理が必要です。

そのため、肝機能障害の改善には、原因の特定と除去、適切な食事療法と運動療法、必要に応じた薬物療法などが行われます。

自己免疫性肝炎は、自己免疫の異常によって引き起こされる慢性的な肝炎で、日本では難病指定されている病気です。

原因は遺伝的要因やウイルス性感染(A型肝炎ウイルス、伝染性単核症、サイトメガロウイルス、麻疹ウイルス)、一部の薬品などが誘発していると考えられていますが、はっきりとした原因は解明されていません。

症状としては、倦怠感、黄疸、腹痛などが現れますが、無症状のまま進行することもあります。また、慢性甲状腺炎、シェーグレン症候群、関節リウマチなどの自己免疫疾患や膠原病を併発するリスクがある点も特徴的です。

治療の基本は、免疫抑制療法であり、主にステロイド剤が使用されます。適切な治療により、多くの患者で症状の改善と肝機能の正常化が期待できます。ただし、治療の中断により再燃することがあるため、長期的な管理が必要です。

早期発見と適切な治療により、肝硬変への進行を防ぐことができるでしょう。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)は、肝臓内の細い胆管が徐々に破壊される自己免疫性疾患で、主に中年女性に多い病気です。

初期段階では無症状のことが多く、健康診断でALPやγ-GTPの上昇を指摘されて発見されるこ場合があります。症状が進行すると、倦怠感、掻痒感(かゆみ)、黄疸などが現れます。

PBCの進行は通常緩やかですが、最終的には肝硬変・肝不全・食道動脈瘤破裂に至る可能性があるため、注意が必要です。

治療には、ウルソデオキシコール酸(UDCA)が主に使用され、多くの患者で症状の改善と進行の遅延が期待できます。

そのため、初期段階での早期発見と適切な治療により、病気の進行を抑制し、生活の質を維持することができるでしょう。

さまざまな肝臓の病気は、肝臓がんを発症するリスクがあるため、重要な要素です。肝がんに繋がる主な肝臓の病気は、以下の通りです。

また、肝機能障害は他の臓器に発生するがんのリスクにも関わっています。そのため、肝機能障害がある場合、定期的な画像検査(超音波検査、CT、MRIなど)や腫瘍マーカー検査によるスクリーニングが必要です。

特に、肝硬変患者では6ヶ月ごとの定期検査が推奨されています。肝機能障害の適切な管理と定期的ながん検診により、がんの早期発見・早期治療に繋がるよう行動しましょう。

肝機能障害の多くは、適切な生活習慣の改善により改善が期待できます。本章では、肝機能障害を改善するための3つの重要な生活習慣について詳しく説明します。適切な生活習慣を取り入れることによって、肝臓の健康を維持し、肝機能障害の改善や予防に役立つことができるでしょう。

アルコール性肝障害の改善には、断酒または大幅な節酒が最も重要です。

アルコールは肝臓に直接的なダメージを与えるため、その摂取を控えることで肝機能の回復が見込まれます。

完全な断酒が理想的ですが、難しい場合は適度な飲酒量(日本酒換算で1日1合程度)を守ることが大切です。

断酒後、肝機能の改善には通常数週間から数ヶ月かかりますが、個人差があります。断酒後も定期的な肝機能検査を受け、経過を観察することが必要です。

また、アルコール依存症が疑われる場合は、アルコール外来や減酒外来などを行っている医療機関の専門医による支援を受けながら、断酒を進めましょう。

肝機能の改善には、適切な食生活は重要な要素です。以下に肝機能改善につながる食生活のポイントについて説明します。

果糖の過剰摂取は、脂肪肝のリスクを高める可能性があるため注意しましょう。

特に、清涼飲料水などに含まれる加糖シロップに含まれる果糖を過剰に摂取すると、体重増加や脂肪肝に繋がります。

また、果物に含まれる自然由来の果糖は食物繊維と共に摂取されるため、比較的問題は少ないですが過剰摂取は避けるべきです。

そのため、果糖の摂取を控え、水やお茶などの無糖飲料を選ぶことがおすすめです。

動物性脂肪に多く含まれる飽和脂肪酸や、加工された油脂に多いトランス脂肪酸の過剰摂取は、肝臓への脂肪蓄積を促進し、肝機能障害のリスクを高めるリスクがあります。

特に、肉類やその加工品、揚げ物、菓子類などに多く含まれるため、脂肪の摂取を控えめにし、代わりに魚類や植物性タンパク質を積極的に摂取することがおすすめです。

オメガ3脂肪酸などの不飽和脂肪酸は、肝臓の炎症抑制や脂肪肝の改善に効果があり、結果的に肝がん発症のリスク低下に繋がります。

特に、魚油、亜麻仁油、オリーブオイルなどに含まれる不飽和脂肪酸を積極的に摂取することがおすすめです。

ただし、過剰摂取は避け、適量を心がけることが重要です。

ビタミンEには抗酸化作用があり、肝細胞を酸化ストレスから保護する効果が期待されています。

特に、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の改善に効果がある可能性が示されており、ナッツ類、種子類、植物油、緑黄色野菜などに多く含まれるビタミンEをバランスよく摂取することがおすすめです。

適度な有酸素運動は、インスリン感受性の改善、脂肪燃焼の促進、抗炎症作用などを通じて、肝機能の改善に効果があると知られています。

特に、非アルコール性脂肪肝の改善に効果があり、推奨される運動の種類と頻度は、ウォーキング、ジョギングなどの有酸素運動を週3〜5回、1回30分以上行うことです。

ただし、運動強度は個人の体力や健康状態に合わせて調整することが必要です。また、運動を始める前に医師の許可を得ることをおすすめします。

継続的な運動習慣を身につけることで、肝機能の改善だけではなく、全身の健康増進にもつながるでしょう。

肝機能異常は年齢によって、特徴や原因に違いがあります。本章では、20代から60代以上までの年齢別の肝機能異常の特徴について説明します。年齢に応じた適切な対策を講じることで、より効果的な肝機能の管理と改善が可能となるでしょう。

20代〜30代の若い世代でも肝機能異常は珍しくありません。20代〜30代の肝機能異常の主な特徴と原因は、以下の通りです。

20代〜30代の若い世代では、健康的な生活習慣の確立が重要です。適度な飲酒、バランスの取れた食事、規則正しい生活リズム、適度な運動習慣を心がけることが大切です。また、定期的な健康診断を受け、早期発見・早期対応に努めましょう。

40代〜50代は生活習慣病のリスクが高くなる世代であり、肝機能異常も増加します。40代〜50代の肝機能異常の主な特徴と原因は、以下の通りです。

40代〜50代の世代では、生活習慣の見直しと定期的な健康診断が重要です。アルコール摂取量の見直し、適切な食事と運動習慣の確立、ストレス管理などに加えて、必要に応じて専門医の診察を受けることをおすすめします。

60代以上の高齢者では、高齢化による様々な原因によって、肝機能異常のリスクが高くなります。60代以上の肝機能異常の主な特徴と原因は以下の通りです。

50代〜60代では、定期的な健康診断と専門医による管理が重要です。特に、薬物療法を行う際は、肝機能に配慮した薬剤選択や用量調整が必要です。さらに、栄養状態の維持や適度な運動、アルコール摂取の制限など、全身状態を考慮した生活習慣へ切り替えましょう。

肝機能障害は、幅広い年齢層における健康問題です。適切な生活習慣の改善と医学的管理により、多くの場合で改善や進行の抑制が可能です。そのため、自身の健康状態を正しく理解し、年齢や生活環境に応じた適切な対策を講じることが大切です。健康診断で肝機能の異常を指摘された場合は、専門医による治療や生活習慣改善に関する指導を受けましょう。

また、健康な人も、予防的な観点から肝臓に優しい生活習慣を心がけることが重要です。適度な飲酒、バランスの取れた食事、規則正しい生活リズム、適度な運動習慣などを通じて、肝臓の健康を維持し、豊かな人生を送るための基盤を築いていきましょう。

DYMでは、医療事業として、世界4カ国でクリニックを開業しており、日本と同水準のレベルで外来診療から健康診断などの医療サービスを提供しています。

海外在住で自身の肝臓の状態が気になる方は、ぜひ下記のリンクから当クリニックの詳細をご確認ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。