Page Top

入社前健康診断は、企業が新たに従業員を雇用する際におこなわれる重要なプロセスです。従業員の健康状態を把握し、職場でのリスクを低減するためにおこなわれる健康診断は、企業がかならず実施しなければなりません。

本記事では、入社前健康診断の概要や診断項目、費用について、わかりやすく解説します。また、費用を安く抑えたい方に向けて、健康診断に関わるコストを削減する方法も紹介します。最後まで読むと、企業の人事担当者の方や採用を考えている経営者の方は、健康診断の必要性やコスト管理についての理解を深められるでしょう。入社前健康診断の準備を効率的に進める手助けとなれたら幸いです。

【この記事で紹介する3つのポイント】

目次

入社前健康診断は、企業が新たに採用する従業員に対しておこなう健康診断です。入社前健康診断は従業員の健康状態を把握し、労働環境での健康リスクを未然に防ぐための重要な手続きです。企業は、従業員が安全に業務を遂行できるか確認するために、入社前にこの健康診断を実施します。

上記について、それぞれ説明します。

入社前健康診断は、労働基準規則や労働安全衛生法に基づいて、企業が新たに採用した従業員に対して実施する健康診断です。この診断は、従業員の健康状態を評価し、職場での適応性や安全性を確認するためにおこなわれます。

とくに、重労働や危険をともなう業務に従事する場合は、事前に健康状態を確認することが求められます。健康診断を企業が実施する義務を果たすことで、従業員の健康と安全を確保し、法律も順守できるため安全な労働環境を提供できるでしょう。

入社前健康診断のおもな目的は、従業員がその業務に適した健康状態であるかを確認することです。これにより、業務中の事故や健康障害を未然に防げます。また、既往歴や持病の有無を確認することで、職場での配慮が必要な場合に適切な対応が取れるでしょう。

企業にとっては、従業員の健康を守り、安全な労働環境を提供するための重要なステップです。

入社前健康診断は、従業員が正式に入社する前に実施されることが一般的です。企業は指定の医療機関で診断を受けるよう指示します。

ただし、診断結果に基づく最終的な採用判断は、就職差別につながる可能性があるため、慎重におこなわなければなりません。

日本では、労働安全衛生規則第43条に基づき、企業は従業員に対して入社前の健康診断を実施する義務があります。企業は法的にこの義務を果たさなければなりません。

上記の点について、くわしく解説します。

労働安全衛生法では、企業が従業員の健康を守るために必要な措置を講じることが義務付けられています。入社前健康診断もその一環であり、企業は従業員の健康状態を確認し、労働環境に適した状態であるかを確認しなければなりません。この診断を実施しない場合、企業は労働基準監督署からの指導や罰則を受ける可能性があります。

入社前健康診断を適切に実施することは、企業のリスク管理の一つです。従業員の健康状態を把握することで、業務中の事故や健康障害を未然に防ぎ、労働災害のリスクを減らせます。

また、健康診断の結果を基に、従業員に適した業務内容を割り当てることができ、職場全体の安全性が向上するでしょう。

企業は、指定の医療機関や提携クリニックを利用して入社前健康診断をおこなうのが一般的です。診断項目は労働安全衛生規則に基づいて決定され、従業員に必要な検査がおこなわれます。診断結果は、企業が責任を持って管理し、従業員のプライバシーを尊重しながら取り扱われます。

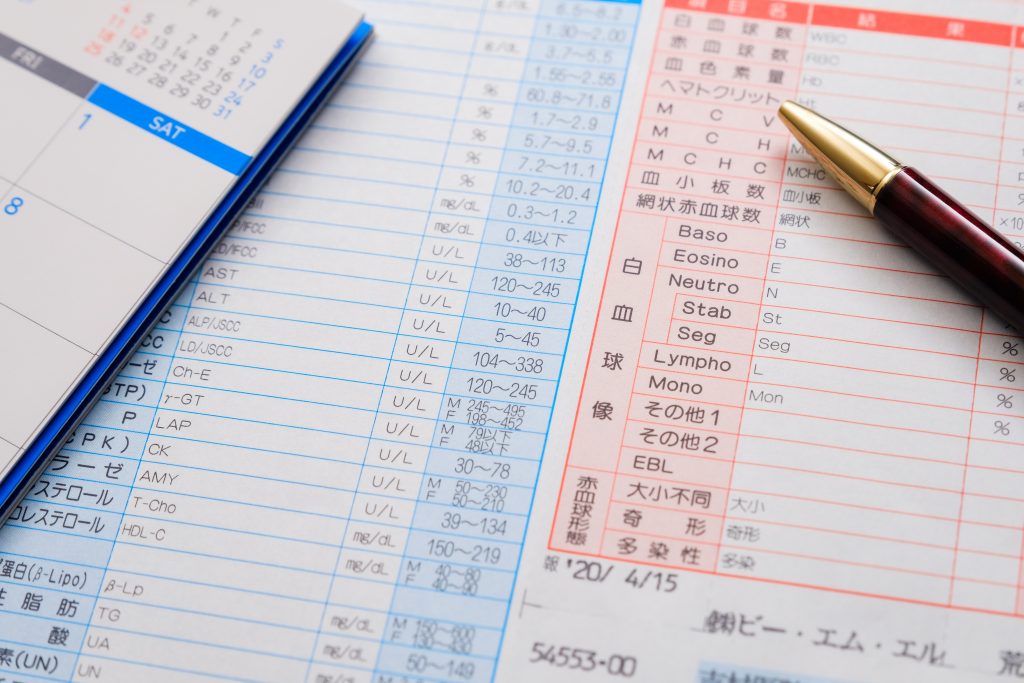

入社前健康診断で実施される診断項目は、労働安全衛生規則に基づいて定められています。一般的には、従業員の健康状態を総合的に評価するための基本的な検査が含まれています。

入社前健康診断のおもな項目は以下のとおりです。

| 既往歴および業務歴 | 雇入れまでにかかった病気や経歴を経時的に調査することが目的 |

| 自覚症状や他覚症状 | 労働者が従事する予定の業務に応じて必要とする身体特性を把握することが目的 |

| 身体計測 | 体型の変化や肥満のリスクを把握するための検査身長、体重、BMI(体格指数)など、基本的な身体データを計測 |

| 視力・聴力検査 | 視力や聴力の状態を確認し、業務に支障がないかを確認視覚や聴覚が重要な業務に従事する場合はとくに重要な検査 |

| 血圧測定 | 高血圧や低血圧のリスクを確認血圧が正常範囲であるかどうかを確認し心血管疾患のリスクを評価 |

| 血液検査 | 生活習慣病のリスクを確認するために重要な検査貧血や肝機能、腎機能、血糖値など、血液の状態を総合的に評価 |

| 胸部X線検査 | 肺や心臓の状態を確認するためにおこなう検査結核や肺がん、心臓肥大などのリスクを早期に発見することが目的 |

| 心電図検査 | 安静時の心電図を計測心疾患の有無を確認するためにおこなう検査 |

| 尿検査 | 尿の成分を分析し、腎臓や膀胱の機能を評価糖尿病や腎臓病の早期発見に役立つ検査 |

特定の業務に従事する場合には、これらの基本的な検査にくわえて、さらに詳細な検査が必要になる場合があります。たとえば、重労働や有害物質を取り扱う業務では、呼吸機能検査や特殊血液検査などが追加されます。

医師によって評価された診断結果は、企業に報告されます。企業側はこの結果を基に、従業員が業務に適した健康状態であるかを確認し、必要に応じて業務内容の調整をおこないます。異常が見つかった場合には、医師の指導のもとで適切な対応をとる必要があるでしょう。

入社前健康診断の費用は、当然企業が負担すべきと厚生労働省が掲げています。企業がこの費用を負担することで、従業員は安心して健康診断を受けられるでしょう。ここから、くわしく解説します。

入社前健康診断の費用は、企業が全額負担することが望ましいとされています。診断費用は企業の経費として計上されるので、従業員が負担する必要はありません。

企業が負担する健康診断の費用は、診断項目や提携している医療機関の料金によって異なります。健康診断の費用は、一般的に5,000円から15,000円程度です。基本的な診断項目のみをおこなう場合は比較的低額で済むでしょう。

しかし、追加の検査が必要な場合や、特定の医療機関を利用する場合には、費用が高額になることもあります。

企業が入社前健康診断の費用を負担する義務は、明確な規定はありません。

ただし、先述したように厚生労働省が企業が負担するべきと明示していることから、企業が全額負担することが慣例となっています。そのため、従業員に費用を請求することは一般的に避けられています。

企業が費用を負担してまで健康診断を受けさせることのメリットは、従業員の健康状態を把握し、リスク管理を徹底できることです。労働災害や健康障害のリスクを低くし、職場全体の安全性を向上させられます。また、従業員の健康を守ることで、企業の信頼性や従業員満足度の向上にもつながるでしょう。

入社前健康診断の費用を抑える方法は、以下のとおりです。

企業はコスト削減を図りつつ、従業員に必要な健康診断を提供するための工夫が求められます。それぞれ解説します。

企業が特定の医療機関と提携し、健康診断を一括で実施することで、費用を抑えることが可能です。医療機関に定期的な診断を依頼することで割引を受けられる場合があり、コスト削減につながるでしょう。また、複数の従業員が同時に診断を受けることで、さらに割引が適用されることもあります。

一部の医療機関では、企業向けの健康診断パッケージを提供しており、これを利用することでコストを抑えられます。パッケージには、基本的な診断項目が含まれており、追加のオプションを選択することも可能です。ただし、入社後に健康保険証が届いたあとで、健康保険組合の補助が適用できる健康診断を受けることが推奨されます。

※入社前のスクリーニングとしては不適切であるため、注意が必要です。

複数の企業が合同で健康診断を実施することも、費用を抑えるために有効な方法です。グループ企業や関連企業が合同で健康診断をおこなうことで、大規模な割引が適用されることがあります。

これにより、個々の企業が単独で実施する場合よりも、コストを削減することが可能です。

入社前健康診断は、企業が従業員を採用する際に実施すべき重要なプロセスです。健康診断を通じて、従業員の健康状態を把握できれば、職場での健康被害のリスクを低減できます。

労働安全衛生法に基づき、企業は健康診断を実施する義務があります。その費用は企業が全額負担しなければなりません。そのため、健康診断にかかるコストをできるだけ抑える工夫が必要です。健康診断の費用を抑えるためには、提携医療機関や保険組合の補助などを活用するとよいでしょう。

本記事を通じて、入社前健康診断の重要性や費用に関する理解が深まり、企業が適切な対応をとるための参考になれば幸いです。

DYMでは、タイ(バンコク)や香港、アメリカ(ニューヨーク)、ベトナム(ホーチミン・ハノイ)、インドネシア(ジャカルタ) に在住中の方に向けて日本式の健康診断や人間ドックを提供しています。書類作成まですべて日本語で依頼ができるため、安心してサービスを受けられるでしょう。健康診断や人間ドックについて、くわしい情報は以下のページをご覧ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。